Poder Naval entrevista o jornalista Roberto Lopes, autor do livro ‘As Garras do Cisne’

Jornalista Roberto Lopes

No livro “As Garras do Cisne” veterano jornalista diz que Marinha aperta o cinto para ter, em 2047, uma Esquadra de presença global

Dois mil e quatorze foi um ano especial para o jornalista carioca Roberto Lopes, de 61 anos, que há 38 apura e escreve reportagens sobre temas militares e diplomáticos.

Dois mil e quatorze foi um ano especial para o jornalista carioca Roberto Lopes, de 61 anos, que há 38 apura e escreve reportagens sobre temas militares e diplomáticos.

Em janeiro, 21 meses depois de ter lançado um livro sobre a aventura dos submarinos argentinos na guerra das Malvinas (“O Código das Profundezas”, Ed. Civilização Brasileira), ele ganhou projeção internacional ao descobrir que o governo britânico pressionava os israelenses para saber que tipo de caça Kfir a empresa Israel Aircraft Industries planeja entregar à Força Aérea Argentina. O negócio (em torno de 18 aeronaves) ainda não saiu, mas tem boas chances de ser concretizado.

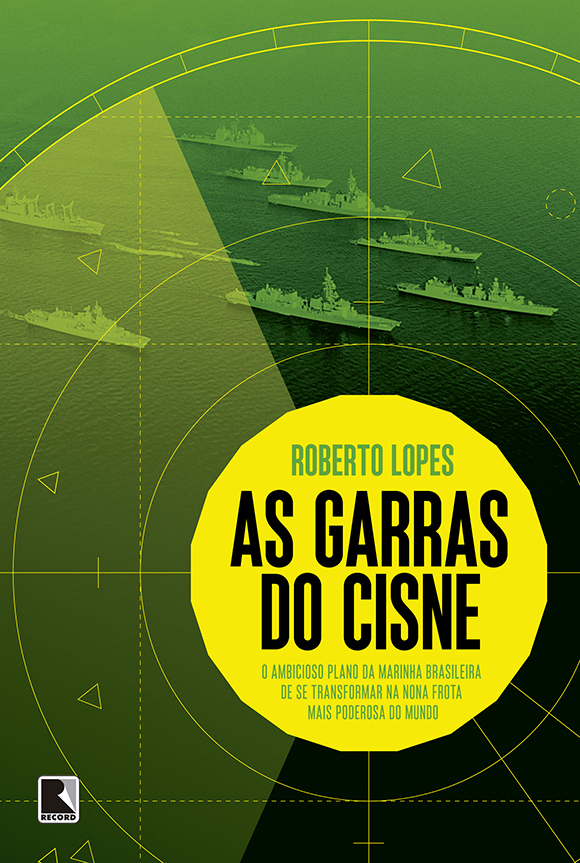

No fim de agosto chegou às principais livrarias do país, com o selo da Editora Record, o livro “As Garras do Cisne”, onde Lopes desvenda os programas de expansão da Marinha do Brasil pelos horizontes temporais de 2020, 2031 e 2047.

Em 453 páginas, a obra revela o discreto mas tenaz empenho dos almirantes, a partir da descoberta do pré-sal (2007), em obter os meios que permitirão à Força Naval alcançar as metas traçadas, em dezembro de 2008, pela Estratégia Nacional de Defesa.

Esse esforço, que coincidiu com os 94 meses de gestão do almirante de esquadra Julio Soares de Moura Neto – o comando mais longevo da Marinha desde o Getulismo –, representou um salto de qualidade para a corporação.

Mas o livro de Roberto Lopes explica que a mudança de patamar não vem acontecendo sem sustos. Em rota, a nau do Cisne Branco tem precisado enfrentar as conseqüências dos sucessivos cortes no orçamento das Forças Armadas promovidos pelos economistas do PT, a paralisação e a desincorporação de navios cuja manutenção exigiria recursos que não existem, e até um relatório debochado de informantes do serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que, bem recentemente – pouco mais de quatro anos –, além de criticar a insistência dos militares brasileiros em construir um submarino de propulsão nuclear, mandaram aos seus superiores a avaliação de que a Marinha do Brasil era “uma merda”.

Lopes elogia a perseverança dos almirantes sem deixar de apontar-lhes as falhas, como o veto que eles impõem à criação, no país, de uma Guarda Costeira.

Eis os principais trechos da entrevista que o jornalista concedeu, com exclusividade, ao site Poder Naval e Revista “Forças de Defesa”:

Poder Naval – Na década de 1990 o senhor escreveu o livro ‘Rede de Intrigas’, um trabalho bastante critico em relação à industria bélica brasileira e, pode-se dizer, até um pouco pessimista. Já o seu livro “As Garras do Cisne”, lançado em 2014, tem um tom bastante otimista. O que mudou de lá pra cá?

Roberto Lopes – Não há como comparar diretamente dois livros de propostas tão diferentes: um sobre o futuro de uma corporação militar, e outro sobre os erros que levaram ao colapso de um setor industrial.

Mas isso não quer dizer que não haja um traço de união entre as duas obras, e nisso você está correto. No ‘Rede de Intrigas’ falo de uma indústria de Material de Defesa que repelia as associações com empresas estrangeiras, por medo de ser engolida por elas. Em “As Garras do Cisne” projeto o futuro de uma Força Naval que já vem recorrendo, intensamente, a companhias nacionais associadas às grandes corporações do mercado de armamentos. São duas posturas absolutamente diversas, que correspondem a duas épocas bastante distintas também.

Vou contar uma história: no fim de 1991, quando assumi o cargo de gerente de Relações Oficiais da Avibras, o fundador e presidente da empresa, engenheiro João Verdi, me disse que havia recebido já muitas propostas de compra para a companhia, inclusive da Suécia. Mas ele não queria saber dessas incorporações, porque achava que elas nada acrescentariam à Avibras, e ainda representavam um risco de a companhia que ele havia criado fosse riscada do mapa pelos sócios estrangeiros. Certa ou errada, essa política não evitou a quebradeira da indústria bélica nacional, em 1993. O segmento só se reergueu depois que decidiu aceitar a participação do capital tecnológico e financeiro vindo do exterior.

PN – Em “As Garras do Cisne” o senhor diz que a Marinha está sacrificando a Esquadra do presente pela do futuro, como um pai que faz economia para, mais tarde, poder pagar a faculdade do filho. Mas esse sacrifício não estaria transformando a Marinha numa Guarda Costeira?

Lopes – O que nos permite concluir que uma parte importante dos nossos meios navais estaria mais bem acomodada numa Guarda Costeira é o fato de que, nos últimos 20 ou 25 anos, sem ter muito dinheiro, a Marinha precisou investir em navios pequenos e não muito caros, como os da classe “Grajaú”, que se destinam à defesa costeira. Outra explicação para o fato de termos, hoje, meios distritais que mais se assemelham a um serviço de guarda-costas, é que a Marinha resolveu, aliás acertadamente, equipar os Distritos Navais com um mínimo de embarcações leves, de fiscalização e policiamento.

Acho inevitável o sacrifício que se impõe à Esquadra, hoje, para que as próximas gerações de oficiais possam operar uma Força Naval de maior capacidade operacional. O problema é que não temos clareza acerca do que o PT, ou a classe política, desejam da Marinha, ou das Forças Armadas como um todo. Se é que eles já pararam cinco minutos para pensar sobre isso. Talvez os dirigentes petistas nem estejam preocupados com o assunto, porque as questões da Defesa Nacional e do relacionamento do Brasil com o mundo freqüentam a mídia de uma maneira muito marginal.

PN – Por falar em Guarda Costeira, em sua opinião a Marinha do Brasil estaria melhor hoje se o Almirante Maximiano da Fonseca tivesse conseguido emplacar o projeto de criação da Guarda Costeira no Congresso, na década de 1980?

Lopes – Não sei se a Marinha estaria melhor se houvesse uma Guarda Costeira, mas tenho certeza de que as atividades de Segurança Pública estariam mais completas. Teríamos, possivelmente, um índice menor de criminalidade nas regiões costeiras do país. Sei de empresas de turismo que não ampliam as escalas dos seus transatlânticos no litoral brasileiro com medo de assaltantes, ladrões e assassinos. Isso é uma vergonha. Meu livro mostra a incapacidade da ala marítima da Polícia Federal de lidar com os ilícitos que acontecem na costa. A Marinha sabe perfeitamente dessa deficiência mas, ainda assim, resiste em permitir o surgimento da Guarda Costeira. É uma pena.

PN – O que o senhor pensa sobre a desativação da corveta ‘Frontin’ com apenas 20 anos de serviço ativo?

Lopes – Acho, francamente, uma tristeza. A classe “Inhaúma” merecia melhor sorte. Meu livro trata em detalhes desse longo período de inatividade das corvetas “Inhaúma”, e questiona a validade de a Força Naval planejar a injeção de uma alta soma de recursos, estimada em centenas de milhões de reais, no extenso programa de modernização do porta-aviões “São Paulo”. O pior é que tudo vem sendo feito sem que a Comunicação Social da Marinha dê a devida transparência ao processo de decisão, em total desrespeito ao contribuinte brasileiro, que, por meio dos seus impostos, sustenta o funcionamento das Forças Armadas.

Com o dinheiro que será injetado no “São Paulo”, com certeza conseguiríamos acelerar a recuperação das quatro “Inhaúma” e devolver esses navios à Esquadra. Aliás, a modernização do “São Paulo” é um assunto tão polêmico que, segundo estou informado, divide o próprio Almirantado. Eu não ficaria surpreso se esse projeto fosse cancelado, ou severamente reduzido.

PN– Faz sentido, para o senhor, ver a Marinha gastar tempo e dinheiro projetando um novo NPaOc, quando tem em mãos o projeto da classe ‘Amazonas’?

Lopes – Não, não faz. A Emgepron é outro desses casos emblemáticos de falta de transparência. A empresa não divulga as suas atividades na mídia, recebe mal os jornalistas, se concentra nas manobras de bastidores, e está, nesse momento, empurrando o seu projeto de NPaOc no colo dos almirantes, quando já temos uma solução de eficácia comprovada, que é a classe “Amazonas”. Uma embarcação que a própria BAE Systems se propõe a redesenhar, de forma a produzir um modelo de navio mais robusto e bem artilhado, capaz de, por exemplo, abrigar um helicóptero de porte médio.

Recentemente, o mais importante site espanhol de assuntos militares publicou um comentário muito interessante sobre essa disputa entre o projeto da Emgepron e o da classe “Amazonas”, dizendo que se o modelo da Emgepron vencer, será apenas por que se trata de um fabricante nacional, e não do melhor projeto.

De qualquer forma, acho que há uma maneira bastante simples de se encaminhar um consenso sobre esse problema. É só a direção da Emgepron sair do gabinete, procurar uma mídia independente, e explicar em quê o seu projeto de navio-patrulha costeiro é superior ao da BAE Systems. Aí teremos melhores condições de fazer um julgamento.

Basta ler o meu livro para se perceber o entusiasmo que dedico às conquistas tecnológicas da indústria nacional de equipamentos navais. Mas o que não é possível é comprar um projeto que repete o erro de uma embarcação com bôca de 11,4m, que já provou ser insuficiente nas corvetas fabricadas no Brasil, só porque ele vem pintado de verde-amarelo.

PN– Este ano o orçamento da Marinha sofreu graves cortes, que afetaram até programas que tinham sido colocados no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], como o Prosub e o programa de helicópteros EC725. Os dois próximos anos provavelmente não serão mais fáceis. Como convencer a classe política a não prejudicar os projetos prioritários da Marinha e das demais Forças?

Lopes – Não vejo a classe política como uma adversária do setor de Defesa. Acho que muitos políticos não se interessam pelo tema, mas têm uma postura até bastante compreensiva com as ponderações dos comandos militares. Nos últimos anos três dirigentes da área econômica petista demonstraram ser adversários do apoio às Forças Armadas: o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, a sucessora dele na Pasta, Miriam Belchior, e o Secretário do Tesouro, Arno Augustin. Esses são contra os gastos militares.

PN– Na década de 1990 a Marinha tentou transferir tecnologia para o estaleiro privado Verolme para a construção de navios de guerra, contratando duas corvetas classe ‘Inhaúma’. O estaleiro acabou quebrando e o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro teve que terminar o serviço. Em nova tentativa, a Marinha contratou o estaleiro Eisa para a construção de navios-patrulha da classe ‘Macaé’, de 500 toneladas, e o estaleiro também passa por dificuldades, atrasando a cronograma dos navios. Por que é tão difícil construir navios de guerra no Brasil?

Lopes – Porque o modelo de indústria de construção naval que existe no Brasil está completamente obsoleto. Essas empresas familiares que dirigem estaleiros não têm condições financeiras, governança corporativa ou capacidade/disposição de reinvestir na tecnologia do seu negócio. A tática é sempre a mesma: crescer usando o dinheiro do BNDES e minimizar custos para garantir um modesto crescimento da margem de lucro. Precisaríamos adotar o modelo sul-coreano de indústria naval, onde a iniciativa privada está associada ao capital do Estado, em empresas de economia mista. Nessa parceria, o Estado, além de compartilhar os custos da produção das embarcações, ajuda a vendê-las também. É uma fórmula que compromete o governo com o sucesso da fabricação de navios.

PN – Em sua opinião, quanto tempo ainda vai levar para a presidente Dilma aprovar o Programa Prosuper?

Lopes – Aparentemente não há espaço para o exame do programa de construção de navios de superfície no exercício de 2015. A Marinha está trabalhando com a perspectiva de 2016, e deve se dar por satisfeita se puder manter a preparação para o início da construção da primeira corveta classe ‘Tamandaré’, prevista para ser incorporada à Esquadra em 2019.

Acho que o que irá mover o Executivo a apoiar o Prosuper serão os argumentos que a Marinha e o Itamaraty [Ministério das Relações Exteriores] puderem apresentar na Presidência da República acerca do esgotamento das fragatas classe ‘Niterói’, e das requisições de navios brasileiros para cumprir missões patrocinadas pelas Nações Unidas. Comissões como essa não podem ser cumpridas por navios com menos de 4.000 toneladas.

Em meu “As Garras do Cisne” há uma passagem muito interessante em que explico o esforço da Marinha para equipar adequadamente a fragata requisitada a integrar a Força Marítima da ONU nas costas do Líbano. Foi necessário até pedir emprestada na Alemanha a metralhadora pesada que deveria ser embarcada no helicóptero orgânico da fragata. Está tudo no livro.

PN – Diante dos avanços da OTAN e da China na África, a atuação da Marinha do Brasil não tem sido tímida naquela região?

Lopes – Meu livro mostra a insistência das nações do oeste da África em obter a cooperação da Marinha do Brasil, que é um país que não impõe condições políticas às parcerias militares que estabelece. “As Garras do Cisne” ressalta também que essa demanda vai de encontro às metas estratégicas da própria Força Naval brasileira, que gostaria de consolidar a sua influência no litoral ocidental africano, de forma a, no futuro, instalar uma estação naval nessa região, ou seja, uma base de apoio às suas embarcações.

Os desafios nos mares da face oeste da África são muitos, e crescentes. Há os ataques de piratas à navegação no Golfo da Guiné, que ameaça o transporte de petróleo e de minérios, e o contrabando de armas e munições para guerrilheiros fundamentalistas. Por enquanto, a única superpotência que demonstra estar disposta a manter presença constante no oeste da África são os Estados Unidos. A Marinha francesa não passa do noroeste do continente negro, e a esquadra russa faz aparições ainda esporádicas. Mas a Espanha executa um projeto de fortalecimento das suas relações com as marinhas e guardas costeiras africanas, e a Turquia, recentemente, mandou uma frota fazer uma viagem de circunavegação na África, com o objetivo de exibir a qualidade das embarcações militares que fabrica. A China tem objetivos comerciais claros, e já ganhou um contrato para a fabricação de navios-patrulha para a Nigéria. Esse é o contexto onde a Marinha do Brasil deve sobressair, e, convenhamos, não é um contexto fácil. Prova disso é que, enquanto as marinhas do Primeiro Mundo mandam navios de mais de 3.000 ou 4.000 toneladas à África, nós aparecemos por lá com os patrulheiros classe “Amazonas”.

PN – Quais os destaques da gestão do almirante Moura Neto?

Lopes – A elevação de patamar da Força de Submarinos da Esquadra, a construção do complexo naval de Itaguaí, o programa de desenvolvimento do submarino ‘Álvaro Alberto’, a intensificação dos projetos de construção de navios militares em território nacional, e os planos de aquisição de porta-aviões, navios de propósitos múltiplos, fragatas e navios logísticos.

Acho que a Marinha demonstrou agilidade ao ficar com os três patrulheiros que a BAE Systems havia fabricado para a Guarda Costeira de Trinidad Tobago, e determinação ao expandir fortemente a sua flotilha de navios hidrográficos, hidro-oceanográficos e de levantamentos fluviais, a “Marinha do casco branco”, como eu gosto de dizer.

Mas o fato é que a Era Moura Neto também trouxe uma forte modernização para o componente de asas rotativas da Força Aeronaval, prestigiou a modernização dos A-4 do Esquadrão Falcão, providenciou a aquisição de mísseis ar-mar e de torpedos modernos, e deu mais poder de choque à Força de Fuzileiros da Esquadra.

Lamento apenas que esse voluntarismo não tenha se estendido à Força de Minagem e Varredura e à Flotilha do Amazonas, que terminam a administração Moura Neto quase que do jeitinho que começaram. O patrulhamento da bacia amazônica ganhou um modelo de lancha blindada de fabricação colombiana, mas isso é muito pouco para a atuação em um cenário tão crítico quanto o da fronteira do Brasil com a Colômbia.

Excelente a entrevista e pretendo ler o livro e destaco uma coisa que pareceu-me ligeiramente contraditória e nem poderia ser diferente devido ao polêmico NAeSP. O autor diz que a Marinha está sacrificando a Esquadra do presente pela do futuro o que concordo até porque não há alternativa com o atual orçamento, mas, ao mesmo tempo acha que as corvetas “Inhaúmas” deveriam retornar ao serviço o que seria conseguido com o cancelamento da reforma do NAeSP. O que as 4 Inhaúmas agregam de fato hoje ? Até mesmo a quinta corveta, a Barroso, foi bastante melhorada em relação as 4… Read more »

rezado Sr. Roberto Lopes,

Inicialmente, parabéns pelo livro. Ainda estou lendo, mas já deu para perceber que o livro é muito bom.

Discordamos em alguns pontos, mas na maioria estou de acordo com seu pensamento.

Quanto a criação de uma guarda costeira no Brasil e a criação do núcleo especializado da Polícia Federal, o pensamento da MB é semelhante ao do CA Vinicius no trabalho entregue a EGN em 2007, quando ainda era CMG.

Não sei se o senhor conhece. Segue abaixo o link da EGN:

https://www.egn.mar.mil.br/arquivos/biblioteca/…/CMG-Vinicius.pdf

Prezados Galante e Nunão,

Enviei o documento por email para vocês, tendo em vista que o link não está abrindo.

Abraços

Prezado Monteiro. Não conheço esse trabalho, mas li alguns outros, inclusive de oficiais que estão hoje na reserva e se preocuparam em examinar o tema Guarda Costeira. Conheci até um desses trabalhos, bastante original, que argumenta que cada estado da Federação poderia ter o seu próprio serviço de guarda-costas, com o que não concordo. Há muitos modelos de Guarda Costeira em funcionamento em marinhas do porte da brasileira, especialmente por aqui na América do Sul. O que mais chamou minha atenção foi o venezuelano, que opera o serviço de guarda-costas como uma dependência da Armada Bolivariana. Assim, não está configurada… Read more »

“Precisaríamos adotar o modelo sul-coreano de indústria naval, onde a iniciativa privada está associada ao capital do Estado, em empresas de economia mista. Nessa parceria, o Estado, além de compartilhar os custos da produção das embarcações, ajuda a vendê-las também. É uma fórmula que compromete o governo com o sucesso da fabricação de navios.” É o que eu disse em outro tópico, transformar a Engepron em empresa de economia mista, onde a parte civil buscaria seus clientes no mercado e a parte militar seria encarregada do desenvolvimento e construção dos meios para a MB. Nunca vi lógica na Engepron como… Read more »

Ao mesmo tempo, acredito que seja hora da MB desenvolver um “plano B”, onde o SP seria deixado de lado e compraria-se (não sei se é possível ou viável técnica e financeiramente) “de prateleira” algumas fragatas novas com verbas próprias, criando um “núcleo duro” com meios adequados, mas em quantidade mínima, complementados com as Tamandarés. Talvez, no máximo, 10 escoltas, sendo a maioria de CV-03.

Se (e somente se) no futuro as coisas melhorarem, iniciam-se novos projetos de ampliação da frota; inclusive do CFN.

Roberto Bozzo,

Com “verbas próprias” (leia-se do orçamento normal da MB) nem o programa das novas corvetas “Tamandaré” pode ser mantido (vide os 14 anos que levou entre bater a quilha e incorporar a Barroso, com verbas do orçamento da MB), quanto mais um “núcleo duro” de fragatas “de prateleira”.

Ok, entendi Nunão… sem verbas adequadas não é possível a MB adquirir nada… tá “osso”.

O que vocês esperam do futuro da marinha?