Entrevista com Ronaldo Schara, ex-comandante do submarino Amazonas (S16)

Em 1984, o comandante do submarino Amazonas (S16), um exemplar da classe Guppy III, recebeu de presente uma maquete do seu navio feita pelo jovem Alexandre Galante no porto de Santos-SP. Trinta anos depois, em 17 de julho de 2014, exatamente no dia do Centenário da Força de Submarinos, os dois se encontraram novamente e o resultado é a entrevista que você lê a seguir.

Forças de Defesa: Comandante Schara, como começou sua carreira na Marinha?

Comandante Schara: Entrei para a Marinha pelo Colégio Naval, fiz o exame em 1957 e passei a guarda-marinha em 1962. Fiz a viagem de instrução de agosto a dezembro de 1962.

Quando nós chegamos em dezembro, pegamos uma situação bastante ruim aqui no Brasil, com muitas greves. Chegamos à véspera de Natal e alguns da minha turma já foram destacados para embarcar em navios que estavam em greve na Marinha Mercante.

Em seguida embarquei no contratorpedeiro Apa, quando houve a Guerra da Lagosta, então acabei indo para Recife.

FD – Então o senhor participou da Guerra da Lagosta?

Schara: Sim, fomos para Recife e nosso navio estava com muitos problemas, estava em PNR (Período Normal de Reparos). Passamos o Carnaval daquele ano no mar. Depois voltamos para o Rio e, em 1964, houve a revolução. Em 1964 aconteceu a Operação UNITAS V, da qual participei, a bordo do NAeL Minas Gerais. Eu era segundo-tenente, servindo no Estado-Maior do Comando da Força de Cruzadores e Contratorpedeiros, que não existe mais. Em 1967, fui cursar submarino.

FD – Como surgiu o interesse de se tornar submarinista?

Schara: Eu sempre achei interessante. A primeira motivação, obviamente, era o dinheiro. Naquela época, antes da nova lei de remuneração, o submarinista chegava a ganhar dois salários. E amigos do meu pai, submarinistas, diziam que era uma vida espetacular.

Então me interessei, fiz os exames psicotécnico e de saúde e passei. Meu primeiro embarque foi no submarino Bahia (Fleet Type).

FD – Em que ano o senhor embarcou no Bahia?

Schara: Embarquei em junho de 1967 e fiquei até junho de 1968. No Bahia, eu era o mais moderno, minha função era gestor. Depois do Bahia passei um tempo na Esquadra, depois em Ladário e um tempo também no Comando do 1º Distrito Naval. Em 1972 eu voltei para o Bahia, o velho ainda, não o “Guppy II” que chegaria depois.

FD – E depois de servir no Bahia?

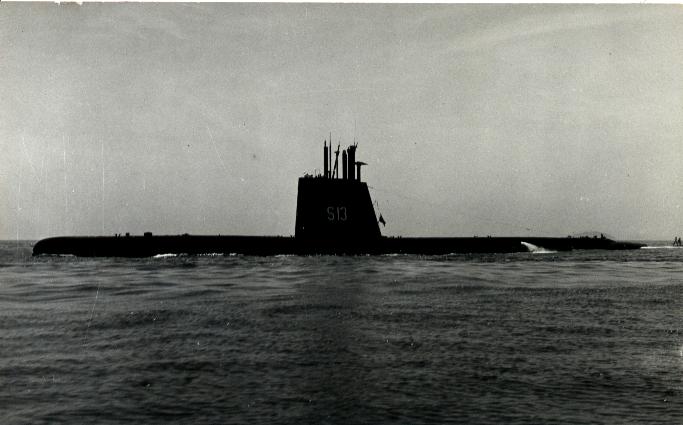

Schara: Eu fui para os Estados Unidos buscar o submarino Rio de Janeiro (S13), classe “Guppy”.

FD – E como foi o recebimento do Rio de Janeiro lá nos Estados Unidos?

Schara: O navio estava em mau estado, não tinha mais condições de mergulhar, nem em cota periscópica. Já tinha vencido o prazo de validade. Ele foi comprado para servir de treinamento e ser reformado no AMRJ. Essa foi a grande diferença do submarino Rio de Janeiro, por exemplo, para o Amazonas, que fez o reparo nos EUA e foi entregue pronto.

Já o Rio de Janeiro e o Guanabara vieram com o prazo de validade de mergulho vencido. Então o Brasil trouxe os submarinos para fazer a reforma aqui. O Rio de Janeiro voltou a operar, mas teve uma vida muito curta.

Nós trouxemos o Rio de Janeiro navegando na superfície e eu fui o encarregado de navegação. Fizemos alguns reparos e alguns cursos lá nos EUA, em Key West e em New London.

FD – Qual a impressão que o senhor teve dos cursos lá nos EUA?

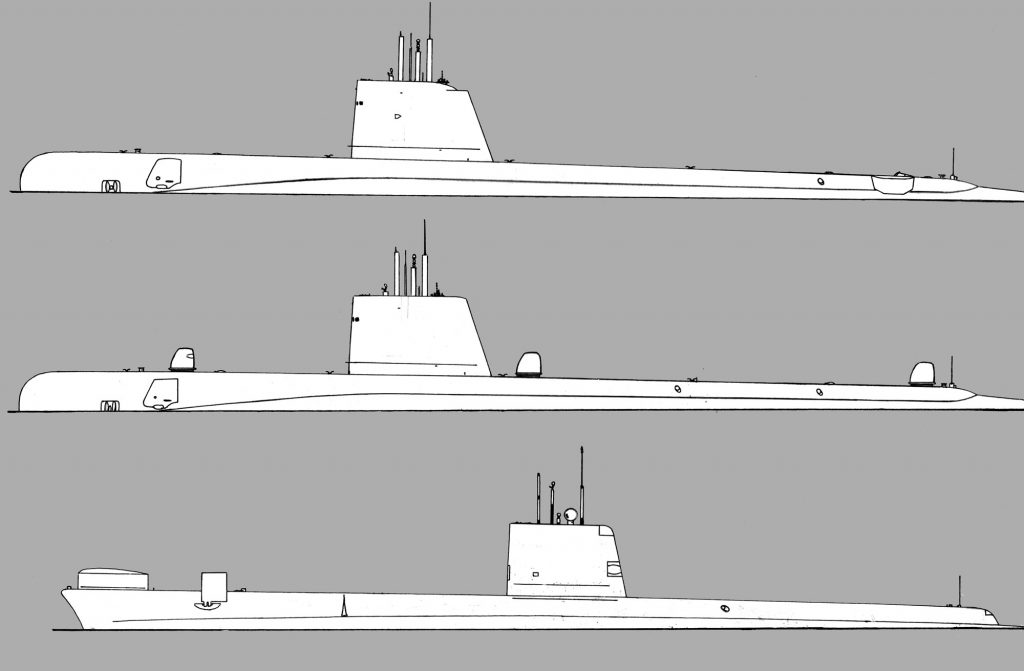

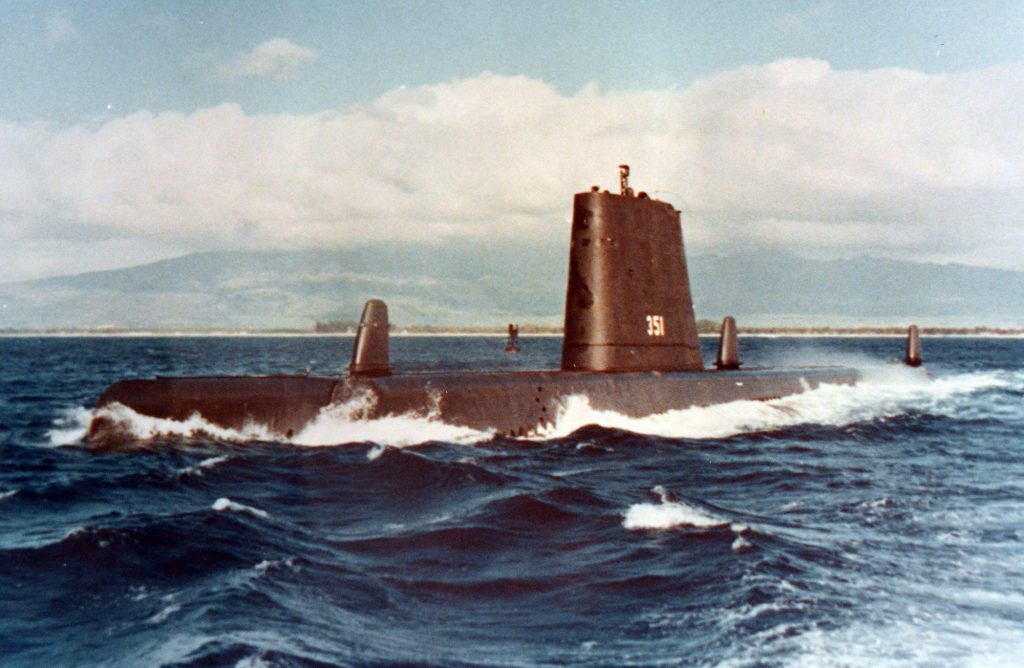

Schara: Muito boa impressão, mas eles nunca nos ensinaram tática. Só ensinavam a usar o equipamento. No meu caso, que era chefe de navegação, ensinavam a usar o sextante no periscópio, a usar o equipamento de sonar etc, mas nunca o emprego, como depois aprendemos nos cursos na Inglaterra, que foram feitos no recebimento da classe “Oberon”. Os americanos não, eles vendiam e a gente tinha que se virar. De qualquer forma, foi um avanço. Naquela época havia uma disputa muito grande, pois ao mesmo tempo em que estávamos recebendo os “Guppy”, também estávamos recebendo o Humaitá, primeiro “Oberon”, lá na Inglaterra. Ninguém no Brasil sabia esnorquear ainda, pois o equipamento não tinha sido usado aqui.

O submarino Rio Grande do Sul (S11) então fez a primeira imersão e passou à propulsão com o esnorquel, poucos dias antes do Humaitá fazer a prova de mar na qual ele iria esnorquear. Por isso Rio Grande do Sul acabou recebendo o título de “O Pioneiro”, pois foi o primeiro submarino a usar o esnorquel na Marinha do Brasil.

FD – E depois do submarino Rio de Janeiro, para onde o senhor foi designado?

Schara: O Rio de Janeiro entrou em PNR e eu fui transferido para o submarino Rio Grande do Sul, que já tinha terminado o PNR e estava operando. Fiquei embarcado nele até o final de 1975.

FD – O senhor participou de muitas operações?

Schara: Sim, participei de operações UNITAS e fui promovido a capitão de corveta. O imediato, comandante Obino, foi fazer EGN (Escola de Guerra Naval) e eu fiquei seis meses como imediato.

Tivemos uma situação de bastante risco lá em exercício com navios americanos. Nosso comandante era o Dutra e no exercício nós viemos à superfície. Um navio americano vinha aproado pra gente e não nos viu. Tínhamos vindo à superfície naquele instante, para recarregar as baterias e tivemos que dar “flank” (toda força) a ré para conseguir safar. O navio americano passou assim a poucos metros da nossa proa e quase houve uma colisão. Foi uma situação que até hoje não entendi, mas uma manobra nossa bem feita nos safou.

FD – Que outras situações de risco o senhor se lembra?

Schara: Nós passamos por várias situações de risco. Naquela época havia um procedimento que não é mais usado, chamava-se quadro vermelho. Nós tínhamos um quadro com bolinhas vermelhas que indicavam que as aberturas de casco estavam abertas. Se mergulhasse assim, o navio afundaria.

Quando se fechavam as aberturas, aparecia uma luz verde no quadro de baixo, indicando que você podia mergulhar com segurança. No momento em que o comandante ordenava a imersão, o operador do “piano hidráulico” abria as válvulas e o pessoal tinha que descer e entrar no submarino. Se as escotilhas estivessem abertas, ao tocar o primeiro sinal tinham que fechar tudo.

O oficial de serviço, que ficava no alto da vela, era o último a descer. Uma vez eu tinha passado o serviço para um oficial que me rendia e mergulhamos. Isso aconteceu no velho Bahia.

Quando o oficial desceu e fechou a escotilha, por um vacilo ou problema mecânico, as garras estavam um pouco disparadas. Quando ele bateu a escotilha, ela não fechou completamente. O submarino mergulhou e a água começou a entrar. Por sorte, aquele submarino tinha uma torreta na vela, que ficava separada do compartimento de manobra. Ela podia ser alagada e, ainda assim, o submarino poderia dar ar nos tanques de lastro e conseguir voltar à superfície. E assim foi feito.

Mas por alguns instantes eu, que estava trancado no primeiro compartimento de baterias a vante, fiquei contando os minutos olhando para o manômetro para ver se o submarino ia subir ou não.

Normalmente, a escotilha do submarino tem um volante e garras, que são pressionadas para fechar totalmente. Uma vez fechada a escotilha e o submarino estando no fundo do mar, você não consegue abri-la.

Quando eu comandava o Amazonas, teve um caso de um aluno que estava fazendo o curso e, na primeira imersão da vida dele, entrou em pânico por causa da claustrofobia e quis sair. Ele correu para uma escotilha para abrir, mas não tem como sair. Demos um calmante e ele foi desembarcado depois. Apesar de ter passado no psicotécnico e pelo curso teórico, ele não passou no teste do primeiro mergulho.

FD – E depois do Rio Grande do Sul?

Schara: Eu fui para o 1º Distrito Naval, servir com o almirante Maximiano da Fonseca, em 1977. Depois voltei para o Bahia (Guppy II), que comandei interinamente por um ano no período de PNR. Naquela época, devido à falta de submarinistas, quando o navio entrava em PNR o ministro nomeava os imediatos como comandantes interinos. Consegui fazer um dia e meio de mar nele dando apoio às provas de mar do submarino Rio de Janeiro, antes de entrar no PNR.

Em 1978, fui fazer Escola de Guerra Naval, para depois servir na parte administrativa da CNBE (Comissão Naval Brasileira na Europa) na Inglaterra, durante dois anos. Em 1981, voltei para o Brasil, para o Comando da Força de Submarinos, onde fui o oficial de logística. Em 1982, fui ser imediato do CIAMA até 1983, quando fui comandar o Amazonas.

FD – Naquela época a Força de Submarinos estava nos seus melhores dias?

Schara: Não, os navios estavam quase todos em reparos.

FD – E a situação de pessoal era deficitária?

Schara: A situação não era tão ruim não, mas eu acho que havia uma sobrecarga do pessoal subalterno. Os tripulantes, quando era necessário, passavam de um submarino para o outro. Os caras bons ficavam só em navios operativos, viajando direto.

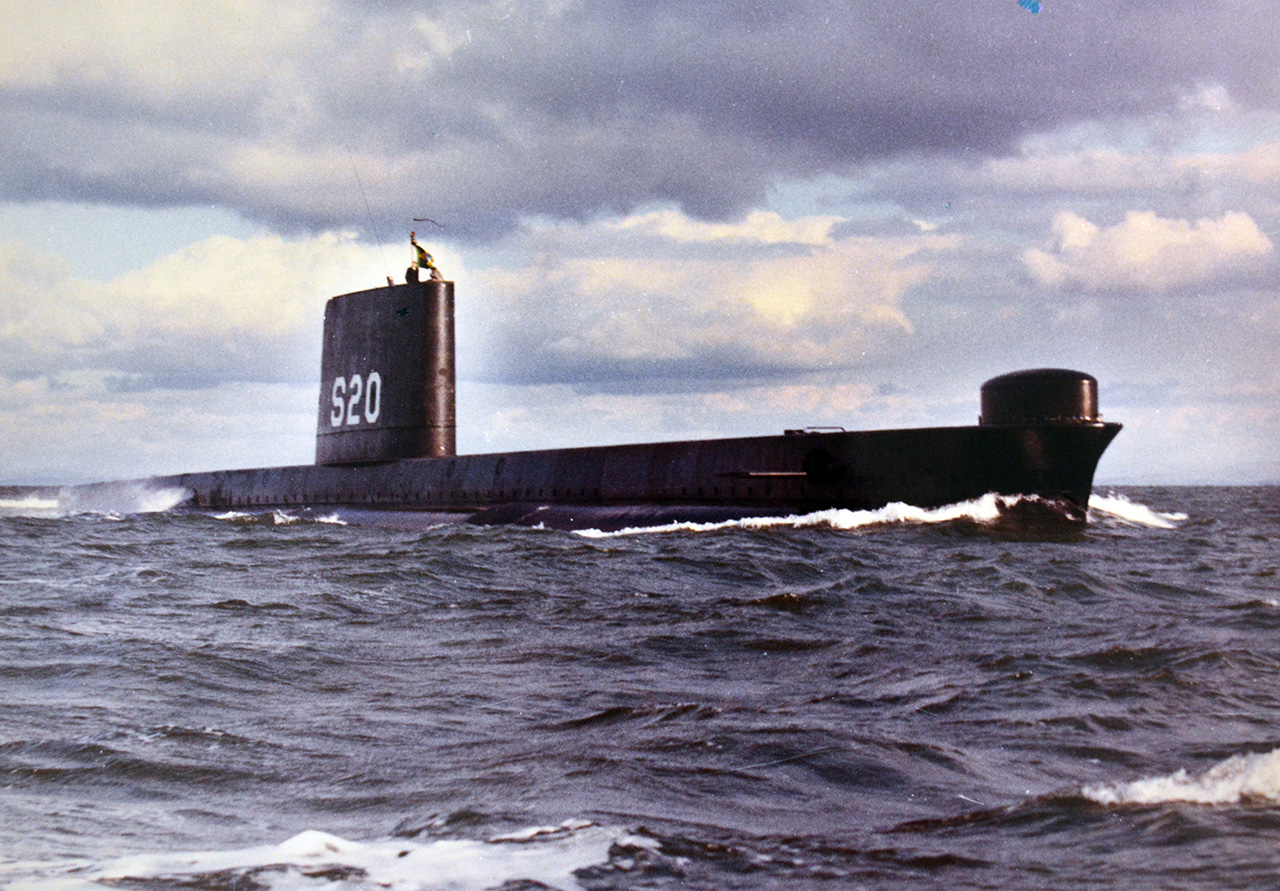

FD – Como estava o Amazonas quando o senhor assumiu o comando?

Schara: Ele estava no final do primeiro PNR aqui no Brasil. Eu assumi o comando em março e terminou o PNR em outubro. Peguei o submarino refeito, e muito bem refeito.

FD – A parte eletrônica funcionava perfeitamente?

Schara: Funcionava.

FD – Quando o submarino saía do PNR, como era a volta à operação normal?

Schara: Primeiro se fazia uma imersão estática. A gente ia para frente da Escola Naval e mergulhava, para ver se tudo estava funcionando direitinho. Podia vazar aqui e ali, fazíamos os ajustes. Depois a gente fazia uma imersão no mar, em cota periscópica, na área Alfa. Posteriormente, íamos para a área Bravo, para fazer a IGP (Imersão a Grande Profundidade), a 400 pés (122m).

O submarino tinha um equipamento chamado valvulão, que dava no conduto do esnorquel, principal válvula de admissão de ar para os motores e para o navio. O americano chama o valvulão de “main induction valve”. Desse valvulão saíam dois tubos estanques que entravam no compartimento de máquinas. Quando o valvulão era fechado, fechava-se a entrada desses tubos nos quais não podia entrar água. Se esses tubos alagassem, seria um peso tremendo colocado dentro do submarino.

Quando fomos fazer a IGP, passando por 350 pés de profundidade, indo a 400, havia uma solda num desses tubos de admissão e o tubo implodiu com a pressão da água. Nós escutamos o momento da implosão, do tubo de aço sendo arrebentado.

Então embarcaram no submarino umas 300 toneladas de água. Nós ficamos pesados e iríamos para o fundo direto. Solução: tivemos que vir à superfície em emergência. Na vinda normal à superfície você chega devagar, com bolha (inclinação) de 5 ou 10 graus. Já a superfície em emergência, você dá ar a todos os tanques de lastro e de emergência, pois quer sair rápido lá de baixo. Saímos de 350 pés, dando ar a todos os tanques, subimos como uma bala, com inclinação de 30 ou 40 graus de bolha. Quase saímos na vertical. Por pouco não tivemos acidente em torpedos a vante, pois estavam manobrando com torpedos, que por sorte não rolaram. Para se ter uma ideia, a sopa virou de cima do fogão sem a panela cair e chegou a sair óleo do dreno do motor. Foi um acidente feio e tivemos que voltar para o Arsenal.

Para completar, eu não podia virar os motores diesel, pois se eu abrisse o conduto de ventilação alagaria a praça de máquinas. Então tivemos que vir devagar usando as baterias e os motores elétricos, esgotando o conduto todo com um dreno que tinha para dentro da praça de máquinas, e virando a bomba de esgoto para jogar a água para fora. Foi uma faina complicada.

Já o reparo, não foi complicado. Até temos que agradecer ao Arsenal pois o pessoal era muito competente. Depois do susto, operei com o Amazonas tranquilamente.

FD – O senhor comandou o Amazonas por quanto tempo?

Schara: Comandei de março de 1983 a março de 1985, passando 6 meses em PNR.

FD – Que tipo de operações o senhor realizou no seu comando?

Schara: Fizemos perifotos, lançamento e recolhimento de mergulhadores de combate (MEC), levantamento de informações, combate submarino versus submarino, lançamento de torpedos etc.

FD – O senhor visitou a África com o submarino Amazonas?

Schara: Sim, foi em janeiro de 1985. Foi uma viagem bastante interessante por causa dos portos que iríamos visitar: Lagos na Nigéria e Abdjan na Costa do Marfim. Não sabíamos se iríamos receber água, se teríamos algum tipo de abastecimento ou comida. Então recebemos a ordem de ir com uma força-tarefa brasileira composta da fragata Independência, contratorpedeiro Alagoas e o navio-tanque Marajó, que levava água, óleo e comida.

Nós fomos abastecidos, mas tínhamos um problema: não tínhamos água suficiente para ficar dois meses no mar, pois nosso grupo destilatório produzia pouco e a água era usada principalmente para as baterias.

A solução brilhante do meu chefe de máquinas foi transformar um dos tanques de compensação (que fazem a trimagem do submarino usando água salgada) em tanque de aguada, com água doce. De 30 mil litros de água passamos a contar com 60 mil.

Nós chegamos à África, fizemos a análise da água e ela estava boa, não tivemos problemas.

FD – Vocês foram submersos até lá, esnorqueando?

Schara: Navegamos submersos e também na superfície, fazendo exercícios na saída com as forças brasileiras. Chegamos à África navegando na superfície, porque você não pode entrar nas águas territoriais de um país navegando submerso. Fizemos exercícios atacando navios no caminho e tivemos sorte de pegar um mar “zero” quase o tempo todo.

Fizemos a passagem do Equador e havia vários marinheiros nossos que ainda não tinham atravessado. Decidimos vir à superfície, trouxemos os “pagãos” todos ao convés e colocamos todo mundo para fazer o batismo e mergulhar no mar, com um cabo artilheiro armado com um fuzil na vela para o caso de aparecer algum tubarão. Servimos um churrasco no convés e quem quis tomar um banho de mar teve oportunidade, mesmo que não fosse “pagão”.

Um fato interessante que ocorreu na viagem, três dias depois que saímos de Salvador rumo a Abdjan, foi que o navio começou a ficar cheio de moscas. Descobrimos que as sacas de feijão que compramos na Bahia estavam contaminadas com um bichinho que estava virando mosca. Não podíamos passar dois meses sem feijão, então espalhamos o feijão no compartimento de baterias à ré e colocamos os marinheiros para separar o feijão bom.

Fomos à superfície, abrimos a escotilha de torpedos à vante, alinhamos a rede de ventilação para aspirar a partir dos compartimentos, viramos os motores e aspiramos todos os mosquitos, limpando o navio que estava infestado. A visita a Lagos e a Abdjan foi muito interessante. Foi a primeira vez que um submarino brasileiro visitou a África.

FD – O Amazonas estava bem ativo na época do seu comando, não é?

Schara: Sim e gosto de dizer que nós tivemos muito apoio dos órgãos de reparos, como o Arsenal, o Centro de Armas etc. Quando estávamos em vitória, tivemos um problema no periscópio e o pessoal do Centro de Armas foi lá resolver.

Nós fizemos muitos dias de mar porque, da classe “Guppy”, somente o Amazonas estava operando. Os outros estavam em reparos. A gente chegava de uma comissão para sair no dia seguinte. Houve uma época em que passamos quase dois meses em Vitória-ES porque estávamos fazendo exercícios antissubmarino com os contratorpedeiros na área Bravo, que fica perto de Cabo Frio. Então era melhor a gente ficar em Vitória, pois chegávamos na área de exercício mais rápido. Foram 190 dias de mar, em 390 dias em condição “Papa Oscar”. Era praticamente dia sim, dia não no mar, mas a família não gostava muito.

Tenho que elogiar muito minha tripulação, meus oficiais e guarnição. Eu não teria feito o que eu fiz se não fosse aquele pessoal. Eles eram a nata da Força de Submarinos.

FD – O Amazonas recebeu o prêmio eficiência Echo no seu comando?

Schara: Sim, ganhamos. E o meu substituto, comandante Kleber, também recebeu e o Amazonas ficou com Echo Barra, dois anos como o melhor submarino da Força.

FD – Que torpedos vocês tinham a bordo?

Schara: Era o Mk.14 de tiro reto. Na fase III nós levávamos torpedos com cabeça de combate. Depois chegamos a embarcar o torpedo antissubmarino americano Mk.37, guiado a fio.

FD – Nos exercícios antissubmarino, chegaram a disparar algum torpedo de exercício contra o seu submarino?

Schara: Não, não realizamos exercício com torpedo antissubmarino Mk.44 ou Mk.46.

FD – Nos exercícios antissubmarino com os navios da Esquadra, qual o procedimento que o senhor usava para não ser detectado?

Schara: Nós usávamos a profundidade de camada. Se o gradiente era negativo, o feixe do sonar inclinava para baixo. Atacávamos navios com o gradiente favorável à gente e passávamos pertinho e eles não nos detectavam. O gradiente é tudo. Chegamos a detectar forças de superfície a 100 milhas de distância, com gradiente favorável.

FD – Havia muita diferença quando treinavam contra as fragatas?

Schara: Eram alvos também né? (risos). Mas contra as que tinham VDS (sonar de profundidade variável) era mais complicado, era covardia, assim como contra os helicópteros. O pior inimigo, mesmo, é a aeronave. Mas o submarino continua sendo a arma invencível.

O problema do submarino convencional é não ter velocidade, mas um submarino com propulsão nuclear não tem essa limitação e não há defesa contra ele. Primeiro, porque não é detectado. Depois porque, se for, ele foge. O submarino nuclear pode escapar de torpedos usando a velocidade e a profundidade.

FD – O senhor chegou a embarcar em submarino da classe “Oberon”?

Schara: Sim e senti uma diferença muito grande em comparação com o “Guppy”. O americano fazia um navio para que as pessoas vivessem bem a bordo, havia conforto. O inglês fazia uma arma de guerra e depois via se dava para colocar gente dentro, era muito desconfortável. Não tinha comparação.

FD – Durante as operações UNITAS o senhor ouvia falar da presença de submarinos soviéticos aqui, acompanhando os exercícios?

Schara: Sim, eu não detectei, mas houve casos de detecção. Era corriqueiro. Um espionava o outro, era normal. Era a realidade da Guerra Fria.

FD – Depois que o senhor desembarcou do Amazonas, para onde foi?

Schara: Fui comandar a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC) e depois fui para a reserva.

FD – Como foi a sua luta para tentar preservar o submarino Amazonas como navio-museu?

Schara: Fui morar em Santa Catarina, e quando o submarino Amazonas foi desativado, deixando de ser navio-museu (substituído pelo Riachuelo da classe “Oberon”), criamos um projeto baseado na Lei Rouanet para levar o submarino para Santa Catarina.

O projeto foi aprovado, com o parecer da Marinha. O almirante Max foi um dos relatores do processo. O projeto foi muito bem feito, mas o responsável pela captação de recursos junto aos possíveis patrocinadores não obteve sucesso dentro do prazo estipulado. Infelizmente, acabamos perdendo a oportunidade de preservar o Amazonas.

FONTE: Revista Forças de Defesa número 11, segundo trimestre de 2014

LEIA TAMBÉM OUTRAS ENTREVISTAS COM COMANDANTES DE SUBMARINO:

Formidável relato. Parabéns pela entrevista!

?

Uma mini aula de história.

Poderia até ter sido mais bem explorada.

Gostei de várias coisas. Uma foi a parte do conforto pelos americanos e da lata de sardinha dos britânicos.

Ou os americanos entregavam o submarino e diziam: se virem.

Já os britânicos ensinavam estratégia.

E o submarinista que entrou em desespero?

Por que não fizeram isso aos poucos?

Colocam o cara lá dentro, submergem e vão embora?

E esses caras tomando banho no equador com o risco de aparecerem tubarões?

Essas fotos ficaram ótimas. Água boa.

Até pensei que fossem tiradas de helicóptero.

Mais uma excelente matéria do Poder Naval. O banho de mar eu também presenciei quando estava no Rio Grande do Sul-S11 só que não foi no no meio do Atlântico, na linha do Equador, e sim numa enseada da Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, os lemes horizontais de vante foram baixados para ficarem nivelados e servirem de rampa. Também um praça guarneceu um fuzil para a eventualidade de um tubarão.

Parabéns, bela matéria, meus comprimentos ao Comandante Schara pelos bons serviços e dedicação prestados a Nação.

Abraço.

Saudades do velho Bahia. Servi no seu ultimo ano, pena que meses antes de sair de serviço eu fui para a BNRJ e meu nome, infelizmente nao está la na placa na Bacs. Belo relato e belas fotos. Nao tem preço voce chegar em um porto fora e dar “um soco”.

Excelente matéria, parabéns ao Comandante e ao Galante !

Nonato, o cara que entrou em desespero nunca deveria ter tentado se tornar submarinista sendo claustrofóbico.

.

E por ter tentado abrir a escotilha, colocando em risco todas as pessoas a bordo e o equipamento caríssimo, deveria ter respondido a processo administrativo e penal.

.

PS: talvez o calmante que ele tomou não tenha sido um mero comprimido.

Rafael, será que ele era mesmo claustrofóbico? Ou se era, será que sabia? O que questionei é não haver algo gradativo durante o curso, treino, etc. Por exemplo, o astronautas passam por vários cursos e até simulam a microgravidade. Seria como pegar um aprendiz de piloto e colocar numa roda gigante antes de colocá lo para voar. Vai qie o cara tem labirintite… Deveria haver ou ter havido alguma etapa para o pessoal ir se acostumando. Primeiro, entra todo mundo, tranca o submarino, sem submergir, e deixa lá o pessoal trancado por uma hora. Em outra etapa, ficam uma hora… Read more »

Parabéns Galante, excelente reportagem. Meus cumprimentos ao Comandante.

Para entender – claustrofobia é o medo patológico de locais fechados. Entretanto não é uma questão de ser ou não ser. O sujeito podia ser claustrofóbico e passar numa boa pelos exames, afinal ele tinha a perspectiva de sair. No primeiro mergulho por óbvio não – daí o surto. Não esquecendo que os testes exaustivos para astronautas eram coisa da NASA e não o dia a dia de qualquer das forças na época.

Nonato, De fato, durante a seleção dos candidatos poderia ter alguma prova para tentar evitar esse tipo de situação, mas não dá para comparar a formação de um astronauta, muito mais restrita, complexa e cara, do que a de um submarinista, aos milhares, mundo afora. Você sempre comenta que os produtos militares são caros. Uma formação de um submarinista não é nada barata, mas se for feita da forma como você sugere, passará para casa dos milhões de reais por submarinista. O candidato tem que ter um mínimo de auto-conhecimento e ser honesto consigo mesmo. PS: entre entrar todo mundo… Read more »

Já está até salvo nos meus favoritos!! Sensacional! 🙂

Não sou submarinista mas vibrei com essa entrevista. Parabéns ao entrevistado e entrevistador.

excelente reportagem.

Rafael Oliveira. Obrigado pela atenção, respostas e consideração. Não sou do meio nem conheço detalhes da vida em um submarino nem sobre os treinamentos. Apenas imaginei que seria intuitivo algum treinamento gradual. Isso não iria encarecer nada. Acho que os submarinos estão disponíveis para isso. Operações e treinamentos. Dar umas mergulhadas não faz mal a ninguém. Rs. De qualquer modo foi apenas um comentário. Achei interessantes essas informações que o comandante apresentou na entrevista. Muitos fatos… Como sempre digo, antigamente parece que o Brasil tinha mais facilidade de obter armamentos. Imagine a importância de um submarino há 50 anos… Seria… Read more »

Nonato, . Eu não sou do meio, mas já acompanho a área há mais de uma década. Você parece ser jovem. Com o tempo vai acumular conhecimento e experiência de vida para notar como as coisas não são tão fáceis assim. . Nada é de graça. Tudo que você acrescenta ao treinamento encarece. Cada mergulho consome combustível e causa desgaste de peças, além de diminuir a vida útil do submarino. Parece bobagem, mas como envolve muitas pessoas e equipamentos caros, a conta sai salgada. . Antigamente tudo era mais barato porque tudo era mais simples. Um avião era praticamente um… Read more »

Boa tarde

Parabéns, Galante! Excelente matéria!

Cumprimentos para o Sr. Comandante Schara…isso que é experiência.

Abraço!

Ótima reportagem e fantásticas fotos! Parabéns!

Realmente, um excelente trabalho! Parabens cmte Schara, parabéns Galante, por mais esta materia. Um dia estava passeando com minha familia no porto de Antonina (para quem não conhece, fica no litoral paranaense, um pouco ao norte de Paranagua). Este porto ja foi um dos mais movimentados do Brasil porem neste época (final do seculo passado…) estava basicamente abandonado, com seus grandes armazens vazios. De repente vi a vela de um submarino que estava encostado no pier. Manobrei o carro, parei proximo, e levei meus filhos para verem. Era so o casco, sem nenhum vigia, sequer um funcionario no porto que… Read more »

Parabéns, nota 10 pelas fotos, entrevistas e aula história viva.

Hoje fiquei feliz e ao mesmo tempo saudoso, pois servi na Marinha do Brasil, mais precisamente no Submarino Amazonas e na Base Naval de São Pedro da Aldeia, e o Comandante Schara foi meu comandante na época e eu conto aos meus colega todos os fatos acima narrados sobre o banho de mar e a aparição de um tubarão, assustando todos que encontravam-se no mar. Foi uma experiência extraordinária, conheci na época Lagos e Costa do Marfim, e este Comandante além de ser uma pessoa agradabilíssima era também de bastante coragem, pois liberou todos os seus comandados para um banho… Read more »

Excelente entrevista! É dessa forma que também se honra a História da Marinha do Brasil, fazendo o registro de relatos pessoais dos homens que passaram pela Força, guardando suas experiências, impressões e pontos de vista. Bravo Zulu!

O comandante falou que foi a primeira vez que um submarino brasileiro visitou a África, mas, salvo engano, o Riachuelo – S 22, visitou Dacar, Senegal, em 1979, na Operação África/79, juntamente com o CTs Mariz Barros – D 26 e o Maranhão – D33.

Paulo Roberto de Oliveira. Estava na missão áfrica. Era marinheiro MN QSO Paulo. Eu era o paioleito (responsável pela despensa de alimentos e freezer). Servi co o comandanta Schara o oficial que estava na superfície em emergência era o tenente Pacheco (hélio geraldo magalhães pacheco) meu chefe imediato. Nessa manobra eu estava no leme horizantal a vante. Estou emocionadíssimo.

O comandante schara foi rendido pelo Capitão de Fragata Alcebíades Bela Cruz. Oficiais que me lembro João carlos (cheop) Vinicius (chemaq) Tenente Pacheco. Capitão Tenente Arthur Lobo da Costa Ruiz, popular cabeça de alho em razão de sua cabeleira grisalha. Sub oficial Nonato, Sargento Pinheiro, Sargento Machado, Toopet, Cabo Cufaro, Sargento Felix. Marinheiros Peninha, Saulo, Tavares, Genildo.