F40 aos Quarenta – segunda parte

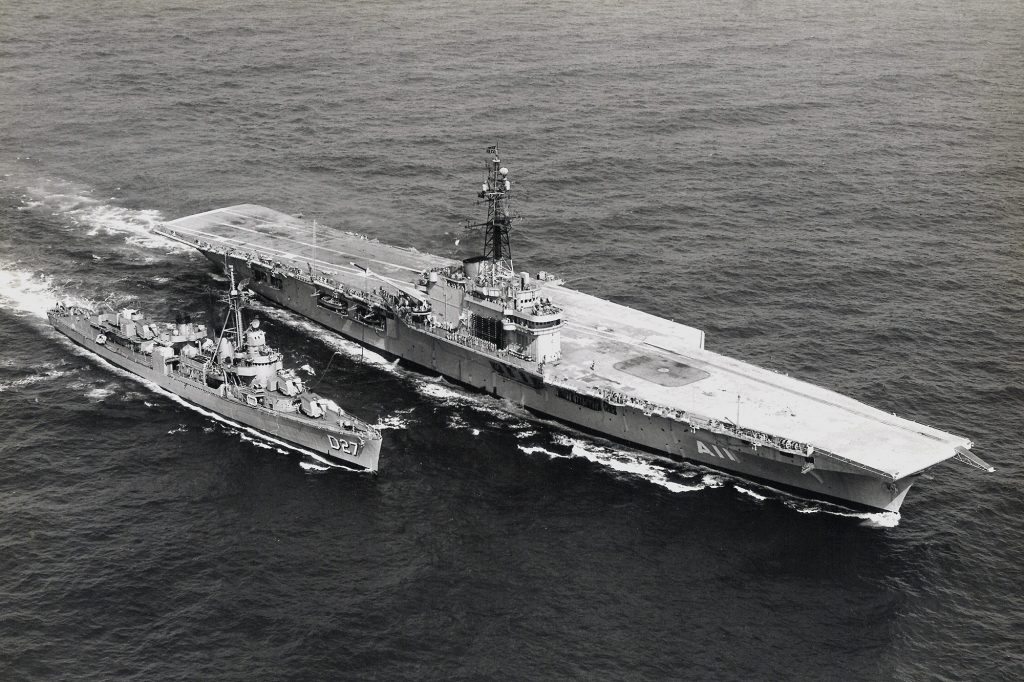

Cruzador Tamandaré escoltado por quatro contratorpedeiros da classe "Pará" (Fletcher)

Por Fernando “Nunão” De Martini e Alexandre Galante (adaptação e atualização da matéria publicada na revista Forças de Defesa número 5, em 2012)

A década de 1960 e o nascimento da ideia das fragatas

Nos anos 60, a operação dos navios recebidos dos Estados Unidos, aos quais também se somavam dois cruzadores transferidos no início da década anterior, trazia muito pouco valor do ponto de vista tático e estratégico. É certo que ajudavam a manter certo equilíbrio da Marinha do Brasil com as da Argentina e do Chile, que também se equipavam com excedentes da USN.

Especificamente quanto aos cruzadores, dotados de canhões de seis polegadas, a sua cessão pelos Estados Unidos também visava manter o prestígio dessas três marinhas, que estavam desativando seus velhos encouraçados. É possível que o objetivo também fosse proporcionar a elas uma capacidade mínima de se contraporem, já no contexto da Guerra Fria, a eventuais incursões de cruzadores soviéticos dotados de canhões do mesmo calibre e que estavam entrando em operação no início dos anos 1950.

Já os “Fletcher”, que traziam algumas atualizações feitas pela USN para fazer frente aos submarinos do pós-guerra, também serviam para adestrar tripulações e desenvolver a doutrina ASW (guerra antissubmarino) principalmente em conjunto com o já incorporado NAeL Minas Gerais. Mas não eram navios no “estado da arte” na guerra naval e sua concepção atendia a especificações e necessidades norte-americanas, e não brasileiras.

No escritório brasileiro do Arsenal de Philadelphia, que de centro de projetos se tornara uma organização voltada à compra de equipamentos e sobressalentes, engenheiros brasileiros e dos Estados Unidos discutiam uma ideia: reviver o cenário de construção de navios de origem norte-americana no Brasil, como se viabilizou na década de 1930.

A exemplo de países da OTAN que construíam versões da classe “Dealey” de contratorpedeiros de escolta, a proposta era construir navios semelhantes no AMRJ, custeados pela ajuda militar norte-americana, o chamado “Offshore Procurement”. A proposta não vingou junto ao Governo dos EUA, porém, a semente voltou a germinar no EMA (Estado-Maior da Armada). Embora sem requisitos precisos, o EMA iniciou em 1961 um plano para construir navios de escolta aqui, então já chamados de fragatas.

Dois anos depois, o CEMA (Chefe do Estado-Maior da Armada), almirante de esquadra José Luiz da Silva Junior, encarregou a EGN (Escola de Guerra Naval) de fazer um estudo sobre as necessidades e prioridades para novos navios da Marinha, determinando também que especificasse características operativas.

Formou-se um grupo de trabalho na EGN, dirigido pelo capitão de mar e guerra Ibsen de Gusmão Câmara, que tomou como diretrizes as hipóteses de conflito adotadas pelo Governo Brasileiro. A partir delas, formulou-se um Estudo de Estado-Maior trazendo o conceito de que a missão da Marinha do Brasil era “proteger o tráfego marítimo essencial à sobrevivência do País”, em caso de guerra. Considerando o teatro de operações do Atlântico Sul na Guerra Fria e o alinhamento brasileiro ao bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos, o estudo via nos submarinos do Bloco Soviético as ameaças mais prováveis a esse tráfego marítimo no caso de um conflito (convencional), e a proteção aos navios mercantes enfatizou a arena ASW.

Considerando volumes de tráfego de importação e exportação, assim como o porte bruto médio de cargueiros e navios-tanque existentes, foi calculado o número de embarcações que formariam cada comboio no caso de um conflito, a quantidade de comboios necessários e de escoltas para proteger cada um deles, sucessivamente. A conclusão foi de que a Marinha precisava de uma frota de 30 fragatas para escolta antissubmarino, incluindo 2 navios de reserva.

Embora a justificativa óbvia e principal para essa frota fosse o “front externo” da Guerra Fria, deve-se lembrar que já se vivia à época o Regime Militar, no qual a preocupação com o “front interno” era até maior. Como tarefa subsidiária, os planos eram de que uma frota desse porte também dissuadisse, ou evitasse concretamente, algum envio de ajuda externa a movimentos guerrilheiros no Brasil. A hipótese era de que Cuba, ou outros países alinhados ao Bloco Soviético, reforçassem guerrilheiros brasileiros com armamento e pessoal enviados pelo mar.

Em documentos da época, chegou-se a apresentar planos de reforma de alguns dos “Fletcher” recebidos usados (entre os que estivessem em melhores condições) para um padrão ASW semelhante ao que a Marinha dos EUA vinha implantando naquela década em seus contratorpedeiros da Segunda Guerra (programa FRAM), com instalação de hangar e convoo entre outras melhorias extensas. Mas a quantidade necessária de escoltas extrapolava, e muito, as possibilidades da frota brasileira existente, como os próprios documentos da Marinha, escritos na época, deixam bem claro. Era necessário um grande programa de construção de navios mais modernos.

Uma escolha polarizada: propulsão combinada versus vapor

O ano de 1965 começou com um novo Ministro da Marinha, o almirante de esquadra Paulo Bosísio, que aprovou as conclusões do grupo de trabalho da EGN sobre a necessidade de novas fragatas, já aprovadas pelo EMA. Também começou a ser colocado em prática o Plano Diretor da Marinha, um programa plurianual de investimentos e custeio, criado pelo almirante de esquadra Sylvio Motta. No ano seguinte, foi criada a “Comissão de Construção de Navios da Marinha do Brasil”, que tinha como tarefa administrar as construções dos novos navios, coordenando todas as organizações da Marinha envolvidas nos projetos.

Como chefe de Planejamento da Comissão, foi nomeado o então capitão de mar e guerra (engenheiro naval) José Carlos Coelho de Sousa. No início daquela década, quando servia no escritório brasileiro do Arsenal de Philadelphia, Coelho de Sousa já havia ajudado a lançar a ideia de se voltar a construir navios para a Marinha no Brasil. E agora a primeira tarefa dessa Comissão era justamente definir que navios que deveriam ser construídos.

Uma diretriz inicial do EMA dizia que a classe de fragata a ser adquirida já deveria estar em serviço no país de origem. O objetivo era evitar que a Marinha adquirisse navios novos, não testados, servindo de “cobaia”. Era provavelmente um reflexo da imagem ruim deixada pela construção e operação dos contratorpedeiros “classe A”, já mencionados na parte anterior desta série.

A Missão Naval Americana, que continuava atuante no Brasil, ficou muito interessada no programa de construção das fragatas, procurando organizar apoio ao financiamento para a construção no Brasil caso fosse escolhido um navio americano.

Desde o início da análise de classes candidatas ao programa, houve uma polarização em relação ao sistema de propulsão, ao passo que escolhas relacionadas a armamento não traziam grandes preocupações.

Havia na Marinha do Brasil, à época, um viés pela continuidade da propulsão a vapor, da qual eram partidários os oficiais de máquinas, acostumados com o sistema. Um deles era o então capitão de fragata Armando Amorim Ferreira Vidigal, que mais tarde se sobressaiu como pensador de estratégia naval. Mas havia também os oficiais partidários da propulsão combinada, com motores diesel e turbinas a gás, então uma novidade. Entre eles, estava Coelho de Sousa, engenheiro da Marinha cuja especialização era eletricidade, e que iniciou sua carreira no encouraçado São Paulo, na Segunda Guerra Mundial.

No velho navio, vivenciou as dificuldades de operação dos geradores acionados por máquinas a vapor de caldeiras que ainda queimavam carvão. Quando já servia no Arsenal, no início da década de 1950, frequentemente viu os problemas de manutenção das caldeiras da maquinaria compacta e de alta potência dos contratorpedeiros “de esquadra”, ao passo que os contratorpedeiros de escolta recebidos no final da guerra, de propulsão diesel-elétrica, eram considerados mais fáceis de manter e mais confiáveis.

Mas vale acrescentar que, já no final dos anos 1950, os contratorpedeiros de escolta diesel-elétricos sofriam com faltas de sobressalentes, avarias estruturais e de eixos, segundo relatório do ministro da Marinha. O mesmo relatório também evidencia deficiências frequentes nas caldeiras e grupos destilatórios dos contratorpedeiros a vapor. A situação não melhoraria nos anos seguintes, como ficou evidenciado pelo estado precário da maquinaria de diversos navios durante o episódio da “Guerra da Lagosta”, em 1963.

No fim das contas, a operação e desgaste da propulsão dos navios existentes, além da desconfiança com novidades, podiam fornecer “munição” para os dois grupos.

Essa polarização fica clara no fato de que Vidigal e Coelho de Sousa, os oficiais “líderes” de cada um dos “partidos” da propulsão dos novos navios, foram exatamente os escolhidos para avaliar no exterior, juntos, várias classes cogitadas para o programa. Entre as de propulsão combinada de motores diesel e turbinas a gás, destacavam-se a “Köln” alemã e a “Hamilton” norte-americana (esta última de “cutters” de grande autonomia da Guarda Costeira dos EUA).

Das movidas por turbinas a vapor, as concorrentes mais cotadas eram a “Leander” inglesa e a “Bronstein” norte-americana. Após receber um relatório dos dois oficiais, em agosto de 1967 o então ministro Rademaker reuniu representantes de vários setores da Marinha. Como uma votação resultou em impasse, o ministro deixou a decisão final com o Chefe do Estado Maior da Armada, que se decidiu pela “Bronstein” (apesar do ministro ser favorável à “Köln”).

Ascensão e queda da “Bronstein” brasileira

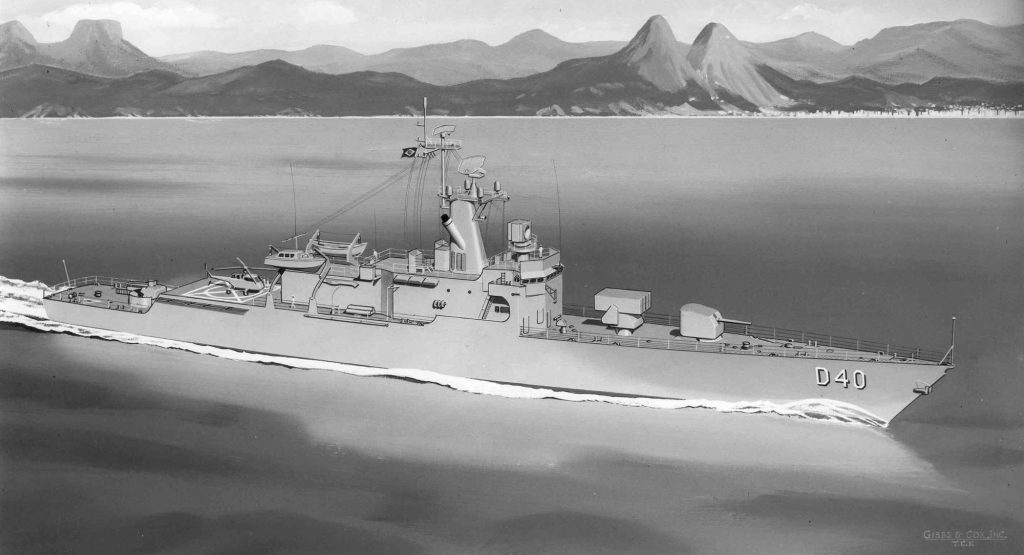

Contratou-se o escritório de engenharia naval Gibbs & Cox para projetar modificações necessárias no projeto da “Bronstein”, transformando-a em um navio brasileiro. A Gibbs & Cox foi indicada pela Missão Naval Americana, e já era conhecida por projetos de praticamente todas as classes de contratorpedeiros da Marinha dos EUA desde a classe “Mahan” – a mesma que servira de base, na década de 1930, à nossa “classe M”.

A imagem abaixo, encontrada no Arquivo da Marinha em pasta relacionada ao programa de fragatas, mostra o desenho de uma “Bronstein” assinado pela Gibbs & Cox, já com algumas características que a diferenciam da versão norte-americana. Ao invés de um drone antissubmarino DASH, pode-se ver no convoo um helicóptero semelhante aos Westland Wasp que a Marinha começava a operar em meados da década de 1960. Na proa, ao invés de um reparo duplo de canhões de 76mm (3 polegadas), está uma torreta de canhão de 127mm (5 polegadas), deixando o navio um pouco mais parecido com o projeto seguinte de escoltas norte-americanas, a classe “Garcia”.

Porém, outras mudanças importantes não aparecem neste desenho, justamente as relacionadas a dois equipamentos que os EUA não liberaram para os navios brasileiros. Ainda está lá o lançador de foguetes antissubmarino ASROC, logo à frente da superestrutura. Outro equipamento não liberado foi o sonar SQS-26, então considerado o mais moderno do mundo, e que na “Bronstein” original (e em classes subsequentes de contratorpedeiros de escolta) era instalado num enorme bulbo na proa.

Evidentemente, a imagem do navio até a linha d’água não pode mostrar esse bulbo. Mas este preconizava a instalação de uma única âncora bem à proa, ao invés do tradicional arranjo de duas nos bordos (o bulbo era largo e âncoras nos bordos poderiam atingi-lo ao serem baixadas). E a imagem mostra justamente a âncora única, representando então a presença dos dois equipamentos que, em conjunto, representavam o grande diferencial operativo da “Bronstein” original, o ASROC e o sonar SQS-26.

Esses eram exatamente os principais equipamentos a substituir no projeto da versão brasileira, trabalho que a Gibbs & Cox ainda deveria fazer. Pode-se até conjecturar que as vantagens da escolha de um navio já existente, pré-requisito da seleção, poderiam ser diluídas com as mudanças necessárias no próprio casco, com a possível eliminação do bulbo, além da necessidade de se integrar outros sistemas. Sem falar que, em relação ao resultado de mudanças e adaptações, já havia a imagem negativa da “classe A”.

Vale lembrar também que a “Bronstein” foi pensada como o menor navio de escolta possível que acomodasse e operasse, de maneira eficiente, esses dois novos sistemas, assim como um convoo e hangar para o DASH. Pode-se dizer que foi desenhada ao redor desses equipamentos. Porém, talvez fossem navios pequenos demais para as próprias necessidades da Marinha dos EUA, pois a classe seguinte desenhada para operar a dupla SQS-26 / ASROC (além do DASH), a “Garcia”, era consideravelmente maior.

A nova classe “Garcia” tinha 125 metros de comprimento e 3.300 toneladas de deslocamento carregado contra 113 metros e 2.700 toneladas da “Bronstein”, além de velocidade ligeiramente superior (acima de 27 nós, contra 26). Além disso, a “Garcia” (somada à sua versão com capacidade de lançar mísseis antiaéreos, a “Brooke”), teve 17 unidades construídas contra apenas duas “Bronstein”.

Voltando à imagem da versão “brasileira”, também é digno de nota o indicativo “D40” do casco. Faz pensar sobre a origem do “F40” da futura fragata Niterói e no fato de que, até o final da década de 1960, o contratorpedeiro do Brasil com numeração mais alta era o Santa Catarina (D32), um “Fletcher” recebido usado. Somente em 1973, com a incorporação do Espírito Santo (D38), da classe “Allen M. Sumner” e também recebido usado, os indicativos dos contratorpedeiros se aproximariam do “D40”.

Ainda assim, a Marinha chegou a encomendar os “long lead time items” para os primeiros navios, usando uma verba de 20 milhões de dólares disponibilizada para o programa. Encomendaram-se caldeiras, turbinas e engrenagens redutoras, e aguardava-se a disponibilização de verbas do MAP, Offshore Procurement Program, ou de financiamento que viabilizasse a continuidade das encomendas, por parte dos Estados Unidos. Mas o máximo que a Missão Naval Americana conseguiu foi um financiamento com um sindicato de bancos dos EUA, no valor de 20 milhões de dólares (coincidentemente, a mesma verba que a Marinha disponibilizou sozinha).

Isso era insuficiente para o programa e os juros foram considerados muito altos. Todos esses fatores levaram à última decisão do ministro Rademaker, em agosto de 1969, antes de sair do Ministério da Marinha para compor a Junta Militar que assumiu após o presidente Costa e Silva sofrer um derrame: ele cancelou a escolha da “Bronstein”. As multas contratuais das encomendas e serviços realizados foram pagas “sem maior trauma”, como afirmou Coelho de Sousa.

Uma ironia do destino é que, 20 anos depois, o recebimento pelo Brasil de quatro navios usados da classe “Garcia” (para compensar atrasos em novas construções de escoltas) acabou introduzindo na Marinha a dupla SQS-26 / ASROC.

NO PRÓXIMO POST DA SÉRIE: Um novo processo de escolha, sem medo de ser “cobaia”

VEJA TAMBÉM:

Excelente publicação

Uma verdadeira aula de história, mostrando os percalços da MB! Parabéns!

Esses textos/fotos são sensacionais, parabéns! Se virar livro comprarei!!

Queiram ou não as duas “Bronsteins” navegam ainda com a bandeira do Mexico, mas não se sabe a que condições de uso……

Senhores, quais as diferenças entre as Bronsteins e as Garcias?

jagder…

.

a “Bronstein” era armada com um reparo duplo de canhões de 3 polegadas à vante enquanto a “Garcia” contava com duas torretas de

canhões de 5 polegadas, uma à vante e outra entre o hangar e a chaminé, hangar este grande o bastante para acomodar um helicóptero

leve.

.

De perfil eram facilmente identificáveis já que a Garcia contava com um convés corrido enquanto a Bronstein tinha um convés de ré rebaixado

acredito que são as principais diferenças entre ambas as classes.

Classe Bronstein

Classe Garcia

Obrigado Srs.

Realmente o foco era ASW, já que a força submarina soviética deveria ser constantemente acompanhada.

JagderBand44 18 de Janeiro de 2018 at 12:42 Senhores, quais as diferenças entre as Bronsteins e as Garcias? => Está no texto. “Vale lembrar também que a “Bronstein” foi pensada como o menor navio de escolta possível que acomodasse e operasse, de maneira eficiente, esses dois novos sistemas, assim como um convoo e hangar para o DASH. Pode-se dizer que foi desenhada ao redor desses equipamentos. Porém, talvez fossem navios pequenos demais para as próprias necessidades da Marinha dos EUA, pois a classe seguinte desenhada para operar a dupla SQS-26 / ASROC (além do DASH), a “Garcia”, era consideravelmente maior.”… Read more »

Meus brios e meus melhores sentimentos afloram quando vejo fotos de dois navios que conheci muito bem quando servi à MB: o A11 (Mingão) e o C12 (Mandamar). Gostei!