Nota de falecimento: Vice-Almirante José Carlos Coelho de Sousa

Almirante Coelho de Sousa em frente a quadro da fragata Niterói no Clube Naval - foto Nunão

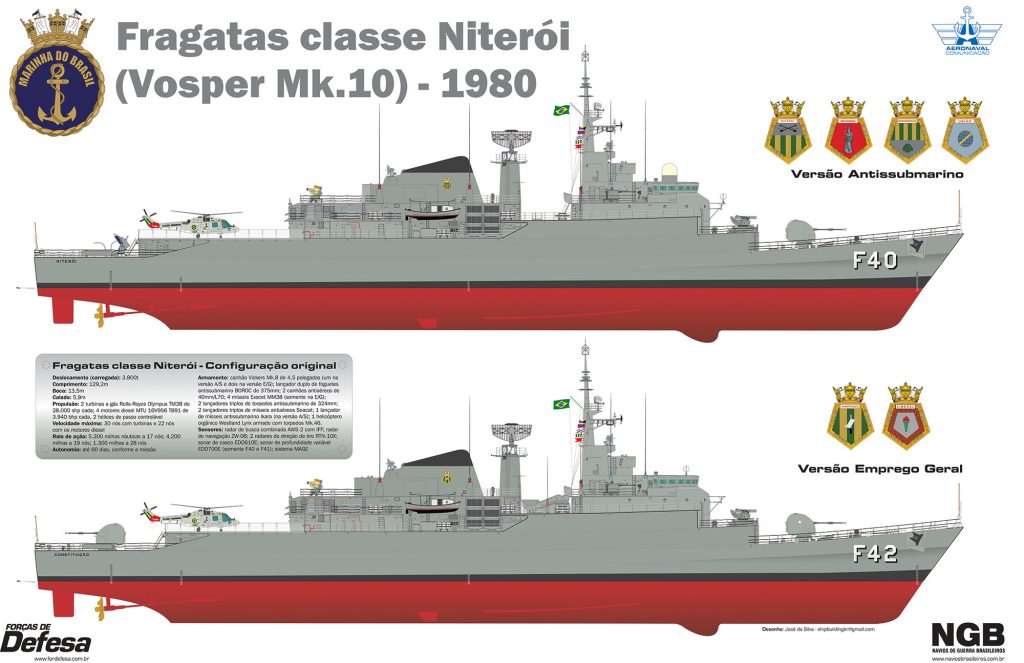

Engenheiro naval contribuiu para a escolha e compra das 4 fragatas classe Niterói na Inglaterra e idealizou a construção de 2 fragatas no AMRJ

Faleceu no dia 30 de novembro de 2018 o Vice-Almirante (EN-Ref) José Carlos Coelho de Sousa.

O almirante Coelho de Sousa nasceu em Campinas em 1923 e ingressou na Escola Naval em 1940. Foi declarado Guarda-Marinha em 1944 classificando-se em primeiro lugar.

Optou em cursar engenharia naval nos EUA e trilhou brilhante carreira como engenheiro naval. Entre outros feitos, contribuiu para a escolha e compra das 4 fragatas classe Niterói na Inglaterra e idealizou a construção de 2 fragatas classe Niterói no AMRJ.

Como Vice-Almirante foi o primeiro presidente da Comissão Naval Brasileira na Europa (24.08.1972 à 17.06.1974).

Após ser transferido para a Reserva Remunerada em 1974 fixou residência em Campinas e na década de 80 mudou-se para o Rio de Janeiro.

Reproduzimos a seguir a entrevista que fizemos com o Almirante Coelho de Sousa em 2012, publicada na nossa revista impressa Forças de Defesa.

Da ‘ideia do Coelho’ aos limites do ‘pulo do gato’

Conheça detalhes fundamentais do início da história da classe ‘Niterói’, numa entrevista com o oficial que conduziu o processo desde a concepção até a aquisição: o vice-almirante (Ref. EN) José Carlos Coelho de Sousa

Por Fernando “Nunão” De Martini e Alexandre Galante (adaptação e atualização da matéria publicada na revista Forças de Defesa número 5, em 2012)

Em 17 de fevereiro de 2012, uma sexta-feira em que os blocos de carnaval já estavam arrebanhando foliões, o vice-almirante engenheiro naval (reformado) José Carlos Coelho de Sousa aceitou “voltar no tempo” e falar de sua experiência com o programa das fragatas classe “Niterói”.

A carreira de Coelho de Sousa na Marinha começou em plena Segunda Guerra Mundial, quando serviu no velho encouraçado São Paulo, atracado em Recife. Depois da guerra, o oficial formou-se engenheiro naval na Universidade de Michigan, servindo então no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, onde chegou a chefiar a Divisão de Oficinas, além de servir na Diretoria de Engenharia e no Escritório Técnico de Construção Naval em Philadelphia.

Naquela tarde no Clube Naval, no centro do Rio de Janeiro, o almirante conversou sobre algumas dessas experiências e especialmente sobre o programa das fragatas. Processo em que esteve na “linha de frente” desde quando foi chefe de Planejamento da Comissão de Construção de Navios da Marinha do Brasil, à época da primeira seleção da “Bronstein”, depois como presidente dessa Comissão, quando da seleção definitiva da Mk.10 e, por fim, presidente da Comissão Naval Brasileira na Europa, já na época da construção das fragatas.

As memórias de Coelho de Sousa sobre a concepção e aquisição da classe “Niterói” estão em seu livro “Uma História das Fragatas”, entre as mais importantes obras consultadas para esta matéria especial. Como outras boas fontes que pesquisamos, o livro tem o mérito de, além de trazer surpreendentes respostas, incentivar a elaboração de novas perguntas. E foi a essas perguntas que o almirante respondeu durante várias horas daquela sexta-feira carnavalesca, levando a mais perguntas, mais respostas, e ao difícil trabalho que tivemos, depois, de separar o que caberia no espaço disponível numa revista. Boa leitura!

Forças de Defesa – No início de seu livro “Uma História das Fragatas” o senhor faz uma crítica à utilidade de navios recebidos usados, como foi o caso dos “Fletcher”, que serviriam mais para que suas guarnições fizessem dias de mar do que para nossas necessidades reais. Poderia comentar mais sobre isso?

Vice-almirante José Carlos Coelho de Sousa – Eu critico mesmo e sempre critiquei por várias razões, entre elas essa que eu exponho no livro: um navio de guerra sério existe para satisfazer necessidades operativas de um país. Então, a gente deduz que um navio aqui tem tais características porque precisa da atuação em tais situações. E as situações que caracterizam a vida de um país são diferentes das situações de outro país. Em outras palavras, o “Fletcher” era um destróier de combate. Era um excelente destróier para estar metido no meio de guerra de gente grande, e isso não tinha nada a ver com as necessidades da Marinha. E, além disso, eu implicava com navios do tipo, basicamente, porque eram a vapor e eu sempre impliquei. Mas eles realmente eram excelentes navios, muito bons. Uma tremenda de uma instalação de propulsão de alta potência, absolutamente eficaz, ótimas acomodações, um projeto quase que perfeito.

Um navio de guerra sério existe para satisfazer necessidades operativas de um país. E as situações que caracterizam a vida de um país são diferentes das situações de outro.

FD – Sobre isso que o senhor falou, da necessidade de se construir navios pensando em nossas necessidades, houve na década de 1960 um estudo que previa a necessidade de adquirir 30 novos navios-escolta, com uma ordem inicial de 10 navios. Desses dez primeiros, que na seleção inicial seriam baseados na classe “Bronstein” norte-americana, era previsto que seriam construídos no Brasil?

Coelho de Sousa – Ah, sim.

FD – No Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro?

Coelho de Sousa – Houve também um estaleiro americano que se interessou em entrar no cenário brasileiro, o Bath Iron Works. Eu acho que, na apresentação final da “Bronstein”, houve representantes do Bath Iron participando. Eu não tenho absoluta certeza sobre a construção no Arsenal ou fora. É até possível que estivesse sendo admitida a ideia de fazer uns lá, outros aqui. E havia aquela esperança vã de haver dinheiro de auxílio militar americano para a construção de navios aqui. Porque a gente sempre tem a esperança de poder utilizar os recursos técnicos do Arsenal de um jeito decente e de fazer justiça ao fato desses recursos técnicos existirem.

FD – O senhor é “cria” do Arsenal, certo?

Coelho de Sousa – É, a minha carreira como engenheiro atuante foi no Arsenal, todo o tempo. E, como enviado do Arsenal, houve esse meu período de servir em Philadelphia. O escritório brasileiro em Philadelphia era ligado ao Arsenal de Marinha e não à Diretoria de Engenharia.

FD – Dessa época em Philadelphia, o senhor cita em seu livro conversas com um engenheiro norte-americano, Meyer Ziev, sobre a possibilidade da Marinha voltar a construir seus navios no Brasil. Isso acabou virando um programa que o então comandante Noronha, no Estado-Maior da Armada, chegou a dizer que era chamado de “ideia do Coelho”. O Meyer Ziev, que seria um “co-autor” dessa ideia, era veterano do escritório da Philadelphia, quando o senhor conversava com ele?

Coelho de Sousa – Era. Tivemos uma boa relação. Ele era muito interessado em assegurar a continuidade dos laços entre a Marinha Americana, nesse lado técnico, e a Marinha Brasileira. A posição dele nasceu por causa do acompanhamento dos planos que foram desenvolvidos no Arsenal de Philadelphia para o “classe A”. Isso teve começo, teve meio, teve um fim.

Depois de terminada essa faina e, portanto, podendo dizer “olha, muito obrigado, fecha isso aí”, não foi isso que aconteceu: continuou a haver aquele enclave da Marinha Brasileira no arsenal americano e então esse escritório participou de uma porção de atividades de colaboração dos americanos. Quando, por exemplo, a Marinha recebeu os contratorpedeiros classe “Fletcher” Paraná e Pernambuco, este último em Norfolk, o Meyer Ziev e outro engenheiro participaram consideravelmente na ligação entre o Pernambuco e o Arsenal de Norfolk. Para ser entregue à Marinha Brasileira, o Pernambuco tinha que passar por um reparo geral no Arsenal de Norfolk. Então isso acarretou um empenho, e o Meyer Ziev estava lá. Ele, que já morreu, foi muito, muito fiel à Marinha Brasileira. Inclusive com aquela ideia que eu menciono no livro: “Ah, os americanos não estão dando dinheiro para fazer coisas para os aliados? Por que não fazem isso para construir navios no Brasil?”

FD – Mas ele tinha meios de ajudar a fazer algumas coisas acontecerem?

Coelho de Sousa – Ah, tinha. Ele era muito considerado. Ele era um americano empregado do Governo Brasileiro, mas trabalhando dentro de um arsenal americano. E ele era muito acolhido pelos americanos, o pessoal do Arsenal. Conhecia todo mundo.

FD – Continuando nessa questão da construção no Brasil, que anos depois evoluiu para uma oferta norte-americana de se construir navios da classe “Bronstein”, assunto que o senhor cita em seu livro: a Marinha, naquela primeira seleção, não queria ser “cobaia” de um navio que não existisse, e por isso focou a escolha em classes já em serviço lá fora, mas que poderiam ser construídas no Brasil. E selecionou a “Bronstein”. Mas isso não vingou e depois, numa nova seleção, chegou-se à escolha da Mk.10, que tornou-se a classe “Niterói”. Só que, aparentemente, o foco já era outro: um navio novo, especificado no Brasil, mas que seria construído no exterior. Houve uma passagem. A construção no Arsenal estava ficando em segundo plano, na época da escolha da Mk.10?

Coelho de Sousa – Estava. Infelizmente estava. Você pinçou um detalhe que realmente passa despercebido. Sobre a construção de duas fragatas no Arsenal, a verdade histórica é que a Vosper não quis construir seis. Foi uma decisão em minutos. O dono da Vosper disse que não podia. E ficamos nessa: “Então, como é que vai ser?” Aí outros representantes de estaleiros ingleses se alvoroçaram.

Sobre a construção de duas fragatas no Arsenal, a verdade histórica é que a Vosper não quis construir seis. Foi uma decisão em minutos. O dono da Vosper disse que não podia.

FD – Eles estavam na mesma reunião em que se acertava essa questão com a Vosper?

Coelho de Sousa – Quem estava na mesma reunião era um representante brasileiro de um dos outros estaleiros ingleses. Ele se alvoroçou também. Mas a decisão de construir duas no Brasil foi tomada pelo telefone, rapidamente.

FD – A construção de duas fragatas no Arsenal foi então uma solução imediata pra resolver aquele problema específico, de que a Vosper não queria ocupar por tanto tempo suas carreiras de construção com seis navios?

Coelho de Sousa – Foi. Foi um ataque de “serendipidy.” (nota do editor: palavra inglesa com significado aproximado de “feliz coincidência”) A ideia de usar o Arsenal não apareceu antes. Foi exatamente uma solução imediata esse episódio do John Rix, da Vosper, não querer construir seis. Se não fosse essa recusa do John Rix não teria havido construção no Brasil. Ponto final, simplesmente isso.

FD – Nesse caso, daquele Programa Naval o Arsenal construiria apenas os navios de patrulha fluvial, de patrulha costeira, esses tipos menores de navios?

Coelho de Sousa – Teria ficado nisso, sem a menor dúvida. Viva o John Rix!

FD – O senhor acha que a construção das duas fragatas aqui melhorou o nível técnico do Arsenal?

Coelho de Sousa – Ah, sim! Eu nunca parei pra pensar nisso, mas é até possível que esse “step function” técnico e operativo que as fragatas representaram para a Marinha, como um todo, também seja o caso para o Arsenal. Uma porção de técnicas que o Arsenal não conhecia e que a Vosper usava, como a construção modular, foram introduzidas. Era um modo de trabalhar da Vosper e que o Arsenal nunca tinha ouvido falar antes.

FD – Isso foi possível porque vieram técnicos da Vosper para auxiliar?

Coelho de Sousa – Também. O contrato de construção tinha um item “lead yard services”. “Lead yard” é o estaleiro líder, nesse caso a Vosper. Eram serviços prestados pelo estaleiro líder para a construção no Brasil. Eu não acompanhei isso porque eu não estava mais no Arsenal, mas foi uma mudança de rumo na vida do Arsenal, sem dúvida, porque depois das fragatas vieram outros navios e veio uma vida mais animada para os engenheiros trabalhando lá.

Eu detesto essa construção de palavras que é transferência de tecnologiaS. A transferência de tecnologia é um negócio que esbarra no limite das coisas que são o pulo do gato.

FD – Uma expressão que se usa muito hoje, às vezes devidamente, às vezes indevidamente, é “transferência de tecnologia”. No caso, aparentemente houve uma absorção de tecnologias e de técnicas pelo Arsenal. Poderíamos dizer então que, no custo embutido na compra das fragatas, acabamos recebendo alguma coisa em troca, ainda que tenha sido quase ao acaso, devido à impossibilidade da Vosper construir todas as seis?

Coelho de Sousa – Se nós estivéssemos competindo um com o outro, e fosse uma competição do tipo esgrima, eu ia dizer “touché” pra você. Você cutucou uma coisa de um modo muito interessante e original, uma coisa que é uma mania minha. Eu detesto essa construção de palavras que é “transferência de tecnologias.” Não existe isso. Ninguém transfere. É como a história do “pulo do gato”, em que o gato estava ensinando a onça a pular. A transferência de tecnologia é um negócio que esbarra no limite das coisas que são o pulo do gato. Não adianta. Mas aconteceu de um modo muito feliz no caso da construção das fragatas no Arsenal. Acabou sendo transferência de tecnologia (risos). Bem-sucedida, que produziu efeito.

FD – Mas era útil para o próprio estaleiro inglês que se construísse no Arsenal, ou em algum outro, não é?

Coelho de Sousa – É, porque ele recebeu dinheiro pelo que foi feito na construção no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. A participação dele foi por serviços executados. Havia um determinado modo de proceder, dos engenheiros que praticavam isso lá no estaleiro inglês, e eles vinham aqui mostrar como é que se fazia. Eu nunca tive a sensação de transferência de tecnologia no caso da construção do Arsenal, e até acho que a ideia, o termo, não era muito usado naquele tempo. Não havia esse vício de transferência de tecnologia. Realmente não apareceu essa terminologia.

FD – Mesmo porque não fazia parte da própria ideia inicial receber tecnologia, não é? Quando se começou a pensar em construir fragatas aqui, no começo da década de 1960, a ideia não era simplesmente voltar a aproveitar a capacidade de construção do Arsenal?

Coelho de Sousa – Talvez até a gente achasse que não precisava receber essa tecnologia dos outros, porque a gente tinha as tecnologias suficientes, que davam para o gasto aqui. Eu estou falando isso meio como brincadeira, mas no fim das contas é uma coisa séria. A formação dos engenheiros da Marinha, naquele tempo, era algo muito sério. Um grande número era cria do MIT (Massachusetts Institute of Technology), e o MIT é um negócio muito sério em matéria de engenharia naval. Na faculdade de engenharia que é o MIT, tem engenharia naval, e dentro da engenharia naval, tem o curso 13A, que é engenharia de navio de guerra. Só havia duas escolas no mundo, naquele tempo, de engenharia de navio de guerra. Uma era o MIT e a outra uma escola de engenharia meio isolada das coisas lá nos Estados Unidos, que eu estou esquecendo o nome agora, e cujos fundadores estabeleceram que só ensinasse para americanos. Então, essa gente que passou pelo MIT recebeu um alto nível de treinamento profissional, e esse pessoal estava lá no Arsenal.

Vosper Mk.10

FD – Aproveitando que trouxemos esses planos da Tipo 21 inglesa para o senhor ver: antes dessa segunda seleção afunilar entre as propostas da inglesa Vosper e da Blohm & Voss alemã, havia projetos de outros concorrentes baseados na Tipo 21, que é uma predecessora mais simples e mais barata da nossa Mk.10. O senhor cita no livro que concorrentes ficaram, de alguma forma, sabendo de uma estimativa inicial da Marinha com valor de 25 milhões de dólares para cada unidade, e tentaram oferecer um projeto baseado na Tipo 21. Isso lembrando que a ideia inicial era adquirir 10 navios dentro do valor total estimado de 250 milhões, certo? Porém, a impressão que passa é que, na época dessa segunda seleção, já havia por parte da Marinha uma determinação de que a fragata fosse mais ambiciosa, a ponto de provavelmente já se saber que ultrapassaria os 25 milhões por unidade. Esse custo possivelmente mais alto não era visto como problema, na época?

Coelho de Sousa – Houve um pouco de “wishful thinking” (interpretação de fatos como se gostaria que fossem, mas não como são na realidade): a gente sabia que a despesa autorizada pelos governantes era de 250 milhões de dólares e se previa construir 10, então havia uma esperança de que o navio, a proposta que viesse, seria dentro de 25 milhões de dólares. Esses 25 milhões representam um valor, vamos dizer, estimado, e que me foi falado pelo Matthew Forrest da Gibbs & Cox. Essa empresa tinha uma história de projetar navios do porte de destróier, e sabia tudo sobre navio desse porte. E, um dia, eu disse: “Olha, nós estamos querendo fazer um navio antissubmarino assim, assim e assim. Quanto é que você acha que se pode estimar o preço?” Foi ele quem disse 25 milhões de dólares. Então 25 milhões de dólares dava para caber no orçamento de 250, que foi o que a gente pediu.

FD – Baseado ainda no custo da “Bronstein”, algo assim?

Coelho de Sousa – Sim. Como a gente nunca tinha lidado com o assunto antes, foi um tiro no escuro que basicamente não deu certo, porque a gente queria construir dez, e só deu para construir seis.

FD – Mas houve estaleiros que mandaram propostas que cabiam dentro desses 25 milhões, não? Navios que seriam baseados na Tipo 21 inglesa?

Coelho de Sousa – É. Isso que eu vou dizer é algo que o lado esquerdo da minha cabeça conversa com o lado direito e não sai daí… Mas vai sair agora. Havia um cidadão anglo-brasileiro que tinha uma empresa aqui e também tinha muitos negócios com a Inglaterra. E havia um chefão dentro dessa empresa que tinha sido oficial de Marinha durante um certo tempo, e era relacionado com um dos almirantes que cuidavam desse programa de navios. E aí, esse cidadão anglo-brasileiro captou essa história e conseguiu um estaleiro inglês para representar, para fazer ganhar, e sair um bruta de um “negocião” para ele. Esse estaleiro foi a Yarrow. Ele escolheu bem, porque a Yarrow é um estaleiro de primeira classe para esse tipo de navio, sem dúvida. Até com mais tradição e mais prestígio internacional do que a Vosper. Então ele ficou sabendo dessa estimativa de preço do navio, 25 milhões, e aconselhou a Yarrow: “Olha, eu sei que é 25 milhões de dólares, não pode passar, senão não ganha”. E eles fizeram, seguindo o conselho do representante deles no Brasil. Mas depois não ganharam porque o navio deles, de 25 milhões de dólares, não tinha tudo o que a gente queria. Quando viu isso, a Yarrow mandou um diretor falar comigo, porque queriam uma oportunidade de fazer nova proposta, e eu disse que não. A informação daquele sujeito enterrou a coitada da Yarrow. Ele dava uma pinta de que tinha informação, de que tinha inside…

FD – “Inside information”, não é?

Coelho de Sousa – É… E ele tinha “inside information”, mas era incompleta.

FD – O navio que a Yarrow apresentou era do mesmo porte da Tipo 21 ou era menor?

Coelho de Sousa – Era do mesmo porte da Tipo 21.

FD – Era basicamente a Tipo 21?

Coelho de Sousa – Não. O negócio é o seguinte: a Vosper também tinha um navio Tipo 21, mas fez o Mk.10. A Yarrow também tinha o Tipo 21 só que não tinha mais nenhum, porque eles estavam certos do negócio: “O negócio é esse, vamos lá”.

FD – Ainda sobre os concorrentes dessa segunda seleção: chegou-se a mandar o pedido de propostas para algum estaleiro norte-americano?

Coelho de Sousa – Não.

FD – Perguntamos isso porque, aparentemente, essa é uma grande diferença nas duas seleções. Na primeira, a “Bronstein” era favorita, e não levou por conta da questão do financiamento. Já na segunda, não haveria nenhuma proposta de estaleiros dos Estados Unidos, mesmo com a Missão Naval Americana ainda atuante aqui.

Coelho de Sousa – É engraçado. Havia um pé atrás com os americanos, eu não sei exatamente se esse pé atrás teve alguma causa. Os americanos não foram consultados, apesar da existência do MAP (Military Assistance Program – programa de assistência militar) e da Missão Naval Americana. Houve uma grande implicância do Almirante Adalberto Nunes com os americanos. E houve o fato do financiamento oferecido pelos americanos não ser amplo, de ser bem inferior ao custo projetado.

FD – Almirante, o senhor cita em seu livro a exigência de 2/3 de conteúdo de equipamentos ingleses nas fragatas. Isso era exigido para que a oferta de financiamento inglesa tivesse a cobertura de um órgão do Governo Britânico, o ECGD, tornando esse financiamento bem mais acessível e viabilizando a compra. O senhor então cita várias escolhas de armamento. Em algumas das escolhas, tivemos a impressão de que, para não se exceder o limite de 1/3 de equipamentos de origem não britânica, a balança pendeu para um equipamento inglês. Em algum momento o senhor sentiu que esse limite amarrava as escolhas?

Coelho de Sousa – Eu estou tentando lembrar de alguma escolha que tenha sido “forçada” pela regra do 1/3…

FD – Anotamos aqui algumas possíveis. Não digo, exatamente, que foram forçadas, mas havia opções que talvez fossem preferidas. Uma deles seria a turbina, que o senhor chegou a dizer que preferia a LM2500 devido ao consumo específico ser um pouco menor, apesar de que a Olympus inglesa estava mais avançada em seu desenvolvimento. E a turbina britânica acabou sendo a escolhida. E houve também a escolha do canhão Mk.8 inglês de 4,5 polegadas, no lugar de sua preferência que era o canhão norte-americano de 5 polegadas.

Coelho de Sousa – É, esse foi um “destaque”. Eu estava torcendo pelo canhão de 5 polegadas da FMC. Eu acho que menciono isso no livro. Na ocasião da escolha do canhão, a Marinha tinha acabado de concluir a engenharia da espoleta da granada de 5 polegadas para ser fabricada no Brasil. Foi um trabalho muito dedicado da Diretoria de Artilharia e Armamento, e todo mundo estava muito satisfeito de ter conseguido isso. E, se tivesse havido uma certa sensibilidade dentro da própria Marinha, o 5 polegadas seria certamente o canhão das fragatas. Uma coisa importante, quando a gente tem um canhão, é ter a própria possibilidade de fabricar sua munição. O cartucho do tiro de 5 polegadas não tem mistério nenhum para se fazer aqui, e era feito. A coisa complicada estava na espoleta da granada. E saiu, fizeram lá, deu certo. Mas houve aquele episódio: o diretor de Armamento da Marinha na ocasião era o engenheiro Carlos Natividade, vice-almirante engenheiro naval. E ele, chefe da Diretoria de Armamento, colocou-se numa posição de neutralidade na hora de escolher o canhão. Qualquer coisa lhe servia. E, como convinha que essa “qualquer coisa” fosse inglesa, porque, afinal de contas, os canhões são uma parte substancial da despesa de um navio, houve a escolha do “quatro e meio”. Eu não me meti na hora da escolha porque era coisa de natureza técnica, específica e especializada.

FD – Os ingleses ofereceram um “menu” de armas e equipamentos, já com os itens que eles recomendavam pra gente? Algo como a Vosper dizer: “Olha, a gente já usa isso na fragata Tipo 21, a Marinha Real já usa. Não seria interessante vocês usarem também?” Isso porque a classe “Niterói” acabou, por exemplo, usando o mesmo radar de direção de tiro que a Tipo 21 usava, o RTN-10X.

Coelho de Sousa – O italiano?

FD – Sim. O canhão também era o mesmo da Tipo 21, que também usava o Sea Cat. Os ingleses chegaram a oferecer o armamento dentro da proposta inicial?

Coelho de Sousa – Ah, sim, já tinha. Item por item, já estava tudo declarado.

FD – E o míssil australiano Ikara, como é que foi oferecido pelos ingleses na época?

Coelho de Sousa – A impressão que está na minha cabeça é que eles toleraram a entrada do Ikara em cena. A história do Ikara é essa: um oficial nosso que chegou a servir na Austrália, o Ibsen, falou: “Olha, tem um míssil australiano que é melhor do que o ASROC americano. Ele permite abortar o ataque em voo, e faz isso e mais aquilo…” Então decidimos especificar o Ikara. Naquela ocasião, a Marinha Inglesa estava resolvendo se queria o Ikara ou não. E ela passou um tempinho pra resolver. Eu tenho a impressão, aqui na cabeça, de que a gente especificou o Ikara antes da Marinha Inglesa ter especificado para seu uso.

FD – A solicitação de um míssil transportador de torpedo já estava no pedido de propostas mandado para os estaleiros concorrentes? Ou foi decidida após a escolha da oferta da Vosper, quando se fez as especificações finais?

Coelho de Sousa – Eu não tenho certeza agora. Eu acho que estava sim, porque nessa especificação da segunda tentativa de seleção, estávamos eu e o Carlos Auto de Andrade, que eu cito no livro. O Carlos Auto servia no Estado-Maior da Armada e, mais ou menos sem eu saber, tinha cultivado um entusiasmo em fazer uma coisa decente nas fragatas. Então ele aproveitou a oportunidade do abandono da ideia da “Bronstein” para melhorar as fragatas. E melhorar as fragatas significava botar uma porção de coisas que não tinham sido cogitadas.

FD – Mesmo porque a “Bronstein” não poderia vir com o ASROC, certo?

Coelho de Sousa – E também não poderia vir com o SQS-26, que era a mágica dos sonares. Então a gente sentou e planejou: “Vamos botar isso, vamos botar aquilo”. E eu acho que o Ikara, quer dizer, um míssil portador de torpedos, foi especificado naquela ocasião.

FD – O senhor teve experiência em trabalhar com engenheiros americanos e ingleses. Quais as características que acha diferentes entre eles, em engenharia e construção naval?

Coelho de Sousa – Uma coisa muito citada, de tempos em tempos, é a questão dos planos. O americano, para fazer um navio, produz quilômetros quadrados de planos, até desenho de fechadura ele usa. Ele precisa de tudo isso para construir um navio. E o inglês usa menos papelada. Na construção de um navio, o americano desenha tudo e o cara que está construindo segue o desenho em todos os detalhes. Já num grupo de operários ingleses, há um mestre que tem uma bruta experiência, que sabe como é que faz, e diz: “Faça assim, assim e assim”. E não precisa de desenho nenhum. Isso é o que é alegado.

Agora, uma coisa que afetou bastante a minha carreira é que a estrutura técnica da Marinha Americana é muito baseada em especificações detalhadas e rigorosas. Eles têm “mil specs” (especificações militares) para tudo, e seguem isso. Para assegurar a qualidade, a confiabilidade de tudo o que eles fazem, tem que estar completamente amarrado a especificações, que existem para comandar a produção. O inglês usa menos especificações. Na Marinha Inglesa as coisas são menos rígidas, e nem por isso a qualidade é inferior. O inglês tem mais confiança, vamos dizer assim, na sua tradição de engenharia e de fabricação do que o americano. Isso era verdade no tempo em que eu lidei com ingleses, não sei se ainda é.

FD – O senhor acha que o fim do MAP foi prejudicial ao Brasil ou à Marinha do Brasil de alguma forma? Afinal, a gente tinha aquela relação com a Marinha Americana, com a Missão Naval Americana. O senhor acha que isso foi prejudicial ou indiferente? Nós perdemos alguma coisa?

Coelho de Sousa – Não, eu acho que não perdemos nada. Isso que estou dizendo, em vez de ser uma opinião anti-americana, é um enaltecimento da eficiência deles, porque foram “mentores” tão competentes que sua direção ficou desnecessária depois de um certo tempo. O rompimento, do jeito que aconteceu, foi meio precipitado, e não precisava ter acontecido. Mas não foi nenhuma catástrofe.

Assim, para se mandar gente para aprender no exterior pela Marinha, é preciso ter umas garantias de que essa gente vá restituir a Marinha. Pode haver modos legais de fazer isso

FD – Em comparação com o programa das fragatas, onde mandamos engenheiros brasileiros aprenderem com ingleses, no programa seguinte, das corvetas, foram trazidos engenheiros alemães para assessorar os brasileiros aqui. Há, evidentemente, a diferença de que no primeiro caso o projeto foi desenvolvido lá fora, pelos ingleses, enquanto no segundo foi desenvolvido por brasileiros, aqui. Mas, ainda sim, qual dessas formas o senhor acha o caminho mais lógico para conseguir absorver tecnologia no Brasil? Mandar gente para fora, para aprender com engenheiros de outros países, ou trazer engenheiros de fora para ensinar aqui?

Coelho de Sousa – Há uma questão: vamos imaginar que não houve corveta, não houve submarino, nada disso que veio depois na Marinha Brasileira. Vamos imaginar que a Marinha esteja resolvendo adquirir a competência de construir navio de guerra. Uma possibilidade é fazer uma concorrência, como a Marinha fez para as corvetas, que foi vencida pela alemã Marine Technik. A concorrência era para trazer gente para projetar navio de guerra aqui no Brasil, com a condição de mandar a fina flor dos engenheiros de lá. Foi assim que a Marine Technik ganhou. Isso é um jeito. Um outro jeito é mandar gente da Marinha para o lugar onde se quer aprender a fazer a coisa. Qual é o jeito mais eficaz? Eu tenho a impressão de que o jeito mais eficaz é o brasileiro ir lá. No caso, falando da Marinha Brasileira, precisa ser um oficial de marinha ou engenheiro brasileiro que já deu umas “voltinhas” na profissão. Quer dizer, não é um cara que acabou de se formar na faculdade. Assim, eu acho que ir lá é mais eficaz do que chamar os técnicos para cá. Porque um cara que já deu umas voltinhas na profissão é alguém com os conhecimentos necessários para a coisa. Conforme vocês falaram, é “absorção de tecnologia” em vez de transferência. Eu acho isso mais eficaz.

Eu estou falando da minha própria experiência, numa espécie de argumentação em causa própria, porque assim foi para mim e para gerações de engenheiros da Marinha. Mas houve uma época em que isso não adiantava nada, porque o cara ia para lá, fazia o curso do MIT, voltava com o “anel de castor”, e nessa época completar tempo de serviço e de reserva era uma sopa. O resultado é que muita gente chegava com anel de castor e, no dia seguinte, pedia transferência para a reserva. Ia embora ganhar mais do que os ordenados da Marinha.

FD – Era difícil manter um corpo de engenheiros aqui no Brasil?

Coelho de Sousa – É. Isso foi uma certa falta de vergonha na cara de brasileiros. Mas eu acho que tem que mandar gente para fora e gente muito, muito, muito bem avaliada. Eu tinha um colega, que foi meu contemporâneo na Escola Naval, um sujeito muito inteligente que estudou no MIT, que fez lá o seu mestrado e, quando voltou, tinha tempo para ir embora. Era possível pedir transferência para a reserva com 25 anos de serviço e, se a pessoa pegava uma beiradinha de guerra, contava o tempo de guerra adicional. Então esse colega meu, do MIT, um tempinho depois de chegar ao Brasil pediu transferência para a reserva. Eu fui falar com ele, que tinha trabalhado no Arsenal antes de se tornar engenheiro: “Mas nós estamos precisando de você aqui, no Arsenal. Não vá embora. Você, craque do MIT, olha só como é que a coisa está. A gente está precisando de engenheiro” Aí eu ouvi: “Não, Coelho. Eu vou trabalhar pelo Brasil, lá fora – e quando se diz lá fora significa fora da Marinha – muito mais do que eu faria ficando aqui.” Mentira.

O oficial de Marinha sempre ganhou pela média ou menos do que a média do que se ganha fora, e então ele queria ganhar dinheiro, e ganhou. E tinha condição para ganhar porque era inteligente, e fez um excelente curso, um negócio super prestigiado. Então não estava nem aí. Esse tipo de atitude existiu durante muito tempo entre os engenheiros. Basta dizer que eu fui promovido a almirante em agosto de 1967. Em janeiro, quando começou o ano, eu era o oitavo numa lista de oficiais por ordem de antiguidade, que é a ordem para ser promovido. Em agosto, eu fui promovido a almirante e só dei “carona” (nota do editor: dar carona é ser promovido antes de um oficial mais antigo) num que estava na frente porque ele tinha feito um desaforo para o ministro Rademaker. Daí, na hora do conselho de promoção, ele foi cortado e eu fui promovido. Só um na minha frente, o que quer dizer que os outros seis foram embora.

A possibilidade de sair era muito frouxa, as pessoas aproveitavam e a Marinha não segurava o cara para ele pagar o que tinha feito. Assim, para se mandar gente para aprender no exterior pela Marinha, é preciso ter umas garantias de que essa gente vá restituir a Marinha. Pode haver modos legais de fazer isso. Mas, enfim, a Marinha por muito tempo não fez, e tinha que ter um jeito de segurar, por um tempo razoável. Existe a possibilidade da pessoa não aprender direito? De querer, na volta, aplicar no Brasil um negócio que funcionava lá mas não funcionaria aqui? Existe o coeficiente de deslumbramento quando o cara vai pro exterior. Mas, com tudo isso, eu acho uma coisa mais eficaz mandar gente muito bem escolhida para não fazer sacanagem com o patrocinador. Abre mais a cabeça da pessoa.

VEJA TAMBÉM:

Legal que o método que ele acredita mais eficaz para acontecer o que ele chama de “absorção de tecnologia” é aparentemente o que está acontecendo no programa do Gripen com os brasileiros indo até a Suécia para aprender fazendo e participando do programa!

.

Muito legal a entrevista! Meus pêsames aos parentes e amigos pela perda, que fiquem todos em paz e ele faça uma boa passagem.

.

Sds

As minhas sinceras condolências à toda família do Exmº Alte Coelho, um grande Oficial Engenheiro Naval responsável pela modificação e construção das Vosper MK 10 (derivadas das type 21) que resultou na Classe Niterói para a MB.

Que até hoje carregam o fardo nas costas de Patrulharem e se exercitarem no nosso extenso litoral Brasileiro.

Lamentável !!!?

Obs: poderíamos até dizer que era o Pai da Classe Niterói ?! Pq não ?! Né ?!

É revelador a narrativa de que a MB patrocina caros cursos no exterior e não colhe os resultados na totalidade. Pedir reserva após curso de especialização deve ser coibido legalmente. Comentário editado

Caro Luiz. Isso ocorre em todas as forças. Na FAB, por exemplo, os oficiais pedem baixa pouco depois de concluírem a AFA, para seguir carreira na aviação civil. Talvez alguns colegas que foram oficiais possam nos contar suas experiências. De qualquer modo, as forças armadas formam mais profissionais do que conseguem absorver. Isso ocorre na pós-graduação também. Apenas uma fração pequena dos doutores se tornam professores. A maioria segue sua carreira na iniciativa privada (mesmo tendo recebido bolsas de estudo no Brasil ou exterior mantidas com recursos públicos).

Tenho colegas q deixaram o EB após cursos.

Tiveram de indenizar a União, com exceção dos q passaram em outros concursos para a própria União.

meus sentimentos á família. Excelente entrevista. Valorização do profissional é isto . O almirante deu o recado: deveriam ter leis que poderiam ser utilizadas através de contrato que se o profissional fez algum curso para se beneficiar, aprimorar conhecimentos e este curso for pago pelo erário de certa maneira este profissional deveria contribuir o que aprendeu ou restituir caso saísse da força ou Instituição pública. Não é só nas forças armadas que isto acontece. muitas bolsas são oferecidas para que haja um retorno e o cidadão simplesmente termina o curso e pede demissão. reitero meus sentimentos a família do nobre… Read more »

Desculpem os erros.

Por experiência com um “meio irmão” , no Exército, feito um curso de formação específica no exterior, é obrigatório a permanência na força pelo mínimo de 5 anos. Se for solicitada a passagem p/ reserva antes do prazo, o indivíduo tem que ressarcir a força.

No caso específico, após passados os cinco anos, esse camarada ( no sentido de amigo fraterno ) patriota ao extremo, virou um professor ( Doutor ) no IME, embora demasiadamente assediado por empresas internacionais.

O ganhar “grana” é algo muito pessoal, variando com cada necessidade individual / familiar / de projeção.

Caro Sergio. Concordo com a relativização da renda. Um salário maior em uma capital pode resultar em pior qualidade de vida do que em uma cidade média do interior, por exemplo. Talvez não seja possível proporcionar uma renda que compense longos períodos longe da família. Certa vez vi uma entrevista com o Roberto DaMatta na qual ele dizia ser fácil determinar o piso de uma renda, mas mais importante é determinar um teto. Demorei muito tempo para entender.

Meus sentimentos.

Foi com muita surpresa e profundo pesar que hoje tomei conhecimento do falecimento dessa magnífica pessoa que era o Alte. Coelho de Souza. Eu o conheci em janeiro de 1970 quando estava na busca de um estágio e me encaminharam para o escritório dele no Arsenal Velho, qdo presidia a então comissão de renovação dos meios flutuantes da MB. Desde nosso primeiro encontro tornei-me um grande admirador seu, mesmo não vindo trabalhar como seu subordinado, tivemos varios encontros após e nossa conversa sempre fluía sem fim. Seu falecimento deu-se quando me encontrava fora do país e por isso acredito não… Read more »