A China está vencendo a batalha pelo Mar Vermelho, a América se aposentou como policial do mundo

Por Nathan Levine*

Não é a primeira vez que tribos árabes remotas estão remodelando o mundo. Ataques piratas por rebeldes Houthi baseados no Iêmen criaram uma significativa crise de segurança no Mar Vermelho. As maiores linhas de navegação do mundo foram forçadas a suspender o trânsito pelo Mar Vermelho e, consequentemente, pelo Canal de Suez. E com quase um terço do tráfego global de contêineres normalmente passando pelo Suez, isso tem perturbado seriamente o comércio mundial. No entanto, o impacto mais duradouro da crise pode ser no equilíbrio geopolítico entre duas grandes potências, cada uma a milhares de quilômetros de distância das areias escaldantes da Península Arábica: China e Estados Unidos.

Como a maior nação comercial do mundo, a China tem muito em jogo no Mar Vermelho. A Europa é o principal parceiro comercial da China, e mais de 60% desse comércio por valor normalmente flui pelo Canal de Suez. Com essa rota interrompida, os navios de carga estão desviando pelo Cabo da Boa Esperança, na África, adicionando até duas semanas no tempo de viagem e aumentando vastamente os custos de frete. Até 25 de janeiro, o custo médio de envio de um contêiner de 40 pés de Xangai para Gênova disparou para $6.365, um aumento de 464% em relação a dois meses antes. As taxas de seguro também dispararam. Além disso, empresas chinesas investiram bilhões de dólares em ativos na região nos últimos anos, como a participação de 20% no terminal de contêineres de East Port Said do Canal de Suez, agora de propriedade do gigante estatal de navegação chinês COSCO. Em um momento em que a taxa de crescimento da China já está com dificuldades, a crise arrisca impor um sério arrasto adicional em sua economia.

Percebendo essa vulnerabilidade, Washington tentou usá-la como alavanca para convencer Pequim a ajudar a acabar com a crise. A China é o principal apoiador econômico e geopolítico do Irã, que por sua vez apoia os Houthis, usando-os como um proxy para incomodar Israel, os Estados Unidos e seus aliados. Alguns oficiais em Washington estão convencidos de que, se realmente quisesse, Pequim poderia pressionar rapidamente Teerã a acabar com os ataques Houthi. Oficiais da administração Biden “levantaram repetidamente a questão com altos funcionários chineses nos últimos três meses”, de acordo com o Financial Times, e o Assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, recentemente voou para a Tailândia para pleitear diretamente o caso da administração em uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi.

Esse esforço diplomático parece ter falhado. Além de uma declaração pública morna pedindo a “todas as partes relevantes” para “garantir a segurança da navegação no Mar Vermelho”, Pequim parece não ter feito nenhum movimento para remediar a situação. Em vez disso, chamou Washington para “evitar adicionar combustível ao fogo” no Oriente Médio. Os ataques continuam.

Alguns em Washington estão resmungando. O representante Jake Auchincloss (D-Massachusetts), por exemplo, criticou a China em uma audiência no Congresso no final de janeiro por estar “não apenas ausente em ação como um suposto defensor do comércio internacional e regras, mas… de fato minando ativamente a potencial para uma resolução pacífica para esta questão”. Essa falha em intervir foi apenas “mais um exemplo das tentativas malignas e maliciosas de liderança global por parte do Partido Comunista Chinês”.

Mas Auchincloss e outros de mentalidade semelhante em Washington deveriam talvez ter cuidado com o que desejam. Por décadas—de fato, argumentavelmente pela maior parte de dois séculos—foi os Estados Unidos que serviram como o “defensor do comércio internacional e regras”. De fato, foi a determinação de proteger o fluxo de comércio marítimo de piratas que induziu os jovens Estados Unidos à sua primeira intervenção estrangeira, as Guerras Bárbaras de 1801 e 1815, e forjou permanentemente sua identidade como um ator internacional. Se a nação fosse verdadeiramente se tornar e permanecer uma república mercante, isso significava que ela deve, como então declarou o Presidente Thomas Jefferson, “supervisionar a segurança de nosso comércio” através “dos recursos de nossa própria força e bravura em todo mar”.

Dois séculos depois, a Marinha dos EUA ainda operava sob o slogan de “Uma Força Global para o Bem”. Ou seja, toda a imagem—e realidade—da América como uma superpotência repousa largamente, como o Império Britânico antes dela, em sua habilidade de garantir o comércio global. Se há qualquer vestígio remanescente da “Pax Americana” sobre a qual toda a era recente da globalização foi construída, é isso.

É neste contexto que oficiais de Washington deveriam considerar o que significaria se Pequim escutasse seus apelos e realmente assumisse o papel da América como provedor de segurança. Se as nações do mundo começassem a se voltar para a China por “liderança global” em vez dos Estados Unidos sempre que seus navios mercantes precisassem de proteção, isso marcaria decisivamente a transição de um século americano para um século chinês, muito como a Grã-Bretanha uma vez cedeu os mares à sua ex-colônia. Washington deveria se considerar sortudo por Pequim ter até agora recusado tentar assumir o papel.

Enquanto isso, o próprio esforço da América para desempenhar seu antigo trabalho de garantir as rotas marítimas provou ser pouco mais do que um fiasco. Com a Marinha dos EUA severamente desfalcada e estendida pelo globo, tentou montar a “Operação Guardião da Prosperidade”, uma coalizão multinacional de forças sob seu comando destinada a patrulhar

o Mar Rea. Mas esse esforço colapsou funcionalmente quase imediatamente quando França, Itália e Espanha—todas anunciadas prematuramente por Washington como membros—recusaram participar, dizendo que não aceitariam o comando dos EUA. Nenhum país do Oriente Médio além do Bahrein também se inscreveu. Em um retorno ao passado, marinhas estão, em vez disso, indo sozinhas e escoltando os navios que navegam sob suas próprias bandeiras e títulos. O que estamos vendo, então, é uma verdadeira quebra na “ordem internacional”—no sentido de haver alguma ordem—que uma vez foi imposta pelo poder americano. Estamos retornando a um mundo mais antigo, mais típico no qual não há policial mundial, e todos são obrigados a proteger seus próprios interesses nacionais.

Os chineses estão bem preparados para capitalizar essa situação. Embora a COSCO tenha por ora também abandonado a rota do Mar Vermelho, outros transportadores chineses menores avistaram uma oportunidade comercial e correram para preencher a lacuna. A China United Lines (CULines), por exemplo, apressou-se em iniciar um serviço “Expresso Mar Vermelho” ligando Jidá, na Arábia Saudita, a portos chineses. Eles conseguem fazer isso porque os Houthis parecem estar sob ordens estritas para tentar evitar atacar navios ligados à China. Navios ainda navegando pelos estreitos para o Mar Vermelho agora regularmente se certificam de exibir proeminentemente bandeiras chinesas e usar seus dados de identificação via satélite para anunciar que têm proprietários chineses, ou mesmo apenas membros da tripulação chineses. O número de embarcações transitando pela área enquanto transmitem preventivamente que carregam tripulação chinesa disparou de menos de dois por dia para mais de 30 no final de janeiro. Aparentemente, esse é o talismã mágico para manter os piratas à distância—embora a marinha chinesa tenha pelo menos três navios de guerra na área para escoltar seus navios, caso se prove insuficiente.

A razão pela qual Pequim parece tão relaxada sobre a crise é óbvia: esta é uma situação em que a China ganha de qualquer maneira. Ou a ameaça continua, mas o transporte é mais seguro para os navios chineses do que para outros, caso em que navegar sob a proteção da bandeira vermelha e dourada pode se tornar uma vantagem competitiva cobiçada, ou Pequim finalmente diz ao Irã para parar, caso em que a China se torna a principal beneficiária do vácuo de segurança deixado pelos Estados Unidos. Ambos os resultados seriam golpes geopolíticos. Não é de admirar que a China esteja disposta a aceitar um pouco de dor econômica de curto prazo enquanto a situação se desenrola.

Enquanto isso, a crise também fornece à China uma justificativa real para continuar a construir rapidamente uma marinha de “águas azuis” capaz de projetar poder longe de suas próprias costas. Como acontece, essa é a mesma justificativa tradicionalmente oferecida pelos Estados Unidos: que, na ausência de segurança e estabilidade, precisa da capacidade de proteger as rotas marítimas globais e a vida de seus cidadãos no exterior. A base militar que a China construiu em Djibouti em 2016 para possibilitar a implantação de seus navios de guerra através do Oceano Índico e ao redor do Chifre da África agora parece prudente.

É assim que a “ordem mundial” sempre foi moldada e remodelada: por nações e impérios agindo no exterior para proteger seus próprios interesses—ou progressivamente falhando em fazê-lo enquanto outros se movem para preencher o vazio. A crise no Mar Vermelho é, portanto, simbólica e praticamente significativa. A menos que os Estados Unidos e seus aliados consigam se organizar, podemos olhar para trás neste momento como quando uma vasta mudança geopolítica foi revelada para todos verem. Quanto a todos os outros, é provável que a crise sirva como um sinal de que o tempo de se preparar para as duras realidades de um mundo muito mais “multipolar”, menos globalizado, já chegou bem e verdadeiramente.

*Nathan Levine é pesquisador visitante do Centro B. Kenneth Simon de Estudos Americanos da Heritage Foundation.

FONTE: www.heritage.org

Excelente análise. Há muitas pessoas nos eua que enxergam a situação de forma lúcida e racional. Então temos basicamente dois fatos. O “esforço da América para desempenhar seu antigo trabalho de garantir as rotas marítimas provou ser pouco mais do que um fiasco”, e a ocupação deste papel por parte da China, que pode conduzir a situação da forma mais vantajosa para si, já que não só tem influência para fazer deter ou permitir continuar esta crise, como suas empresas de navegação obtém vantagens em ambas as possibilidades. E no geral a China está conquistando a hegemonia marítima tanto a… Read more »

Quantas belonaves chinesas estão lá e quanto de ameaças elas já neutralizaram?

Sugiro que leia o texto de novo e com atenção porque ele explica claramente porque a China Não tem interesse em neutralizar nada.

Leia de novo e com atenção.

E vc, interprete.

João, não teima, não vai adiantar explicar o óbvio. Deixei de ler o texto quando citava que os Houthis não atacavam navios chineses. Como se mísseis anti navio pudessem escolher alvos de acordo com a bandeira do o alvo em um local estreito e repleto de navios.

Exatamente…

Ah sim, a China não ameaça ninguém não, imagina.

Se a China perde, ela ganha igual.

Se a China ganha, ela ganha mais.

Os Estados Unidos só perdem.

E o Brasil é um anão diplomático.

A muitos anos atrás e até o presente dia, os Estados Unidos, vem causando conflitos e guerras pelo mundo a fora. Assim, foi no Iraque, Síria, Afeganistão e outros. Hj vemos os Estados Unidos e seu “puxadinhos” enfrentando sérios problemas na Ucrânia. E agora, os Estados Unidos vem incentivando e apoiando os crimes de Israel contra os palestinos, com a tal justificativa de combater o hamas. Portanto, o “feitiço virou contra os feiticeiros” aí o jeito e correr e pedir ajuda a China. Antes, de iniciar suas barbáries e guerras os Estados Unidos não foram consultar a China, agora estão… Read more »

Que texto mais tendencioso, meu deus.

Nas Barbary Wars a América defendeu a si mesma, não a uma abstrata rota comercial comum num rules based world. . Desde sempre considerei a defesa das SLOCs, assim como HA/DR, uma curiosa abstração nobilitante ao lado do núcleo duro da atroz guerra (aero)naval. Mas uma abstração que tinha seu lugar na ordem unipolar, de hegemonia norte-americana, pós-1989/1991 e seu capitalismo globalizado. Mas hoje, quando a infraestrutura econômica, pela sua própria lógica interna, está esclerosando e esborroando, a superestrutura ideológica esvanece e pode ser assoprada como uma teia de aranha. . História é sempre surpreendente e sempre surpreende o poderoso… Read more »

_____

COMENTÁRIO APAGADO. ESTE É UM ESPAÇO PARA DEBATES E NÃO PARA BRIGAS PESSOAIS E DISPUTAS IDEOLÓGICAS.

LEIA AS REGRAS DO BLOG:

https://www.naval.com.br/blog/home/regras-de-conduta-para-comentarios/

_____

COMENTÁRIO APAGADO. ATÉ QUANDO VOCÊ VAI INSISTIR EM USAR ESSE ESPAÇO DE COMENTÁRIOS PARA PROSELITISMO IDEOLÓGICO, PROVOCAR OUTROS COMENTARISTAS E DEPOIS SE FAZER DE VÍTIMA?

VOCÊ JÁ FOI ADVERTIDO DIVERSAS VEZES.

ESTE É UM ESPAÇO PARA DEBATES E NÃO PARA BRIGAS PESSOAIS E DISPUTAS IDEOLÓGICAS.

LEIA AS REGRAS DO BLOG:

https://www.naval.com.br/blog/home/regras-de-conduta-para-comentarios/

Peço desculpas aos editores pelo trabalho que dou. Vou tentar limitar ao máximo minhas digressões pra não causar celeuma.

_____

COMENTÁRIO APAGADO. ESSA DISCUSSÃO JÁ ACABOU. NÃO INSISTA. SE DESEJA BRIGAS PESSOAIS COM OUTROS COMENTARISTAS NÃO USE ESTE ESPAÇO, COMBINE EM ALGUM OUTRO LUGAR COM O SEU DESAFETO.

LEIA AS REGRAS DO BLOG:

https://www.naval.com.br/blog/home/regras-de-conduta-para-comentarios/

“Estamos retornando a um mundo mais antigo, mais típico no qual não há policial mundial, e todos são obrigados a proteger seus próprios interesses nacionais”.

Alguns não irão se conformar!

Os EUA não vão se conformar em deixar de ser líder do mundo, aliás, já deixaram.

Lucidez pura!

Desistam! A China já ganhou! Aceita que dói menos.

Simclaro, até ela ganhar meia dúzia de Tomahawks em Três Gargantas e voltar a comer gafanhotos e formigas

Tamo falando de uma potência nuclear kkkkkkkkk nenhum estereótipo racista vai impedir a China de aplicar a sua doutrina de uso defensivo de armas nucleares numa situação dessa. As coisas estão só voltando ao normal na história da humanidade; foram poucos os momentos em que o antigo Império do Meio não esteve em posição de destaque. E como diria Bob Dylan, “é melhor você aprender a nada ou vai afundar como uma pedra / porque os tempos estão mudando”….

Cite três vezes em toda a historia história em que o “império do meio” esteve em posição de destaque. Mas tem que ser a nível mundial tá, não pode ser a nível leste asiático.

Ah, e a China não é uma potência nuclear, o arsenal nuclear deles é bem pobre.

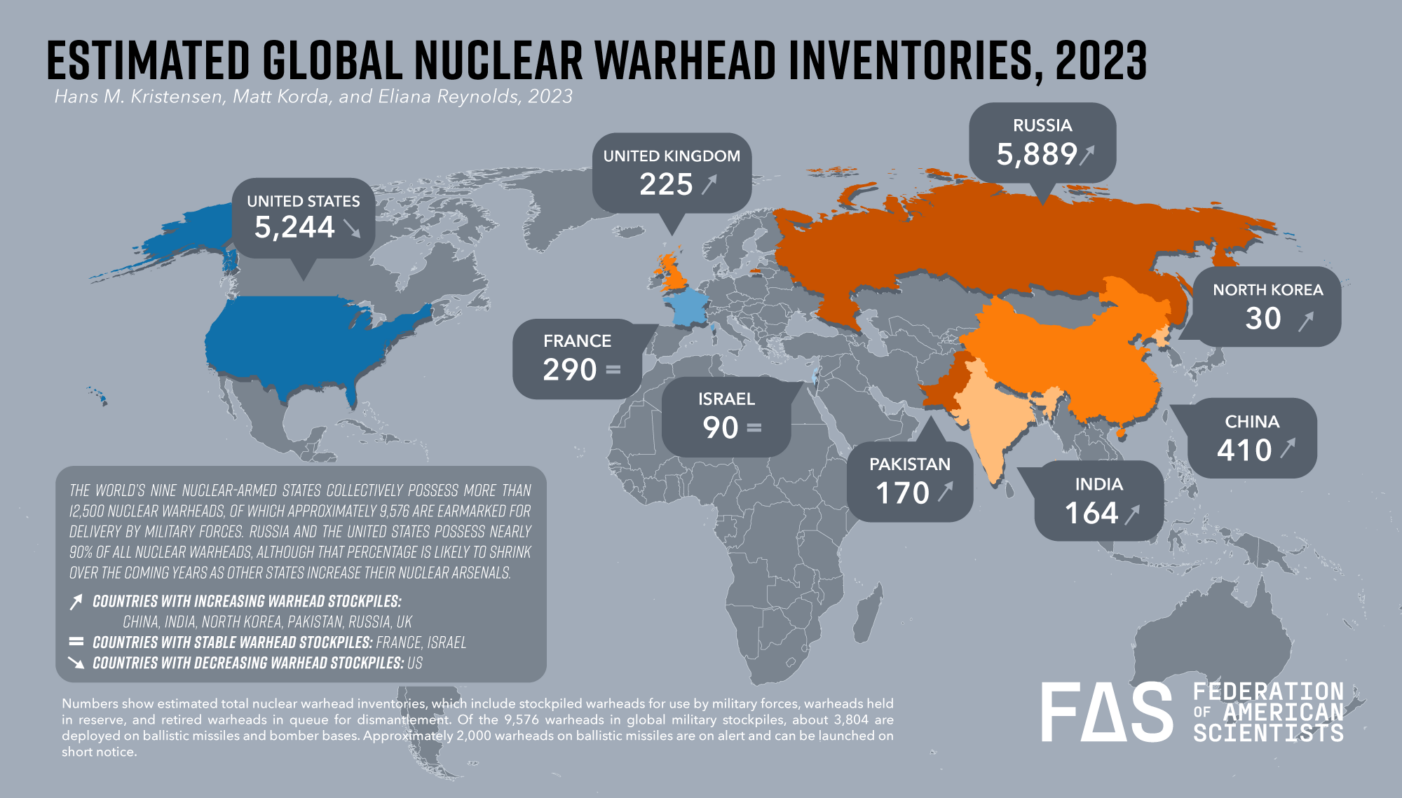

Pobre? Aqui:

Dizem que já ultrapassou as 500 armas nucleares operacionais nesse início de 2024, e com vistas a aumentar ainda mais. 500 armas nucleares podem, grosseiramente, ‘queimar’ de 50 a 250 Mt. Meros 80 Mt já destruiriam, como mostrou alguma simulação no passado, a economia americana e imporia perdas humanas volumosas e territoriais por décadas. Não convém discutir com alguém armado e ainda muito menos com alguém armado com armas nucleares.

*estimada

E mesmo assim, não é nem perto do que a Rússia e a Coreia do norte têm.

Eu acho meio lógico a China assumir mais responsabilidade sobre essa rota aí, afinal, eles também têm interesse em passar toneladas e toneladas de quinquilharias por esse caminho.